Системы спецгазоочистки реакторов РБМК

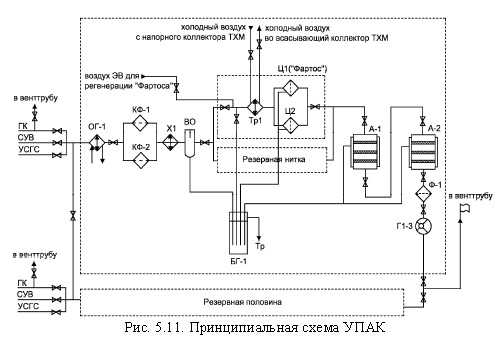

Очистка газовых отходов на первых блоках РБМК производилась в камерах выдержки. Блоки более поздней постройки оборудованы установками подавления активности (УПАК). Схема такой установки (рис. 5.11) в принципе аналогична схеме СГО ВВЭР.

Основное отличие УПАК от СГО ВВЭР в производительности установки (она выше почти в пять раз) и варианте резервирования оборудования.

В РБМК эжектируемая из конденсаторов турбин газовая смесь через установку сжигания гремучей смеси (УСГС) поступает на УПАК, осушается, очищается от аэрозолей и йода на фильтровальных колоннах, охлаждается и сорбируется в адсорбере на сорбенте. Данные выбросы являются единственными при нормальной работе блока на номинальной мощности.

Помимо неконденсирующихся газов от установок УСГС (до 80 кг/ч от одного турбогенератора), в УПАК поступают следующие радиоактивные выбросы:

• азот продувки кладки реактора (при работе реактора на мощности, при которой температура графита кладки не превышает 750 °С до 500 кг/ч от одного реактора); режим азотной продувки применяется во время останова блока на ППР и при работе реактора на мощности менее 50 % ХНОМ;

• газ от установки очистки гелия или из прочноплотного бокса (только в режиме ликвидации последствий аварий).

Следует отметить, что схема и конструкция реактора РБМК, в отличие от ВВЭР и БН, дают возможность «регулировать» активность газовых выбросов. Системы контроля герметичности оболочек твэлов РБМК позволяют при работе реактора на мощности определить ТВС с разгерметизировавшимися твэлами, а система перегрузки - удалить дефектную сборку. Поэтому при приближении активности ГРО к контрольному уровню сборка, потерявшая герметичность, извлекается из реактора, что сразу снижает выбросы.

Опишем кратко работу УПАК (рис. 5.11). С узла вводов на очистку в УПАК поступают радиоактивные газы от разных источников: из газового контура (ГК), системы удаления водорода (СУВ) и установки сжигания гремучей смеси (УСГС). Газы с температурой до 40 °С собираются в общий коллектор, а затем поступают в меж- трубное пространство охладителя газов ОГ, где охлаждаются водой до 20-30 °С.

Затем газ направляется в фильтровальные колонки КФ, для очистки от радиактивного иода и аэрозолей, а после них - в предварительный холодильник X, где охлаждается до температуры 2-5 °С холодным потоком газа, поступающим на адсорберы от теплообменников ТР. Отделение капельной влаги от газа происходит во влагоотделителе ВО. Вода из ВО самотеком сливается в бак-гидрозатвор БГ, а затем в трап. После влагоотделителя газ поступает в один из регенеративных теплообменников ТР, где охлаждается до температуры —30...—60 °С холодным воздухом от турбохолодильных машин ТХМ. При этом остаточная влага в виде инея и льда высаживается на внутренней поверхности теплообменных труб (периодическая регенерация теплообменников, заключающаяся в плавлении льда и удалении влаги, осуществляется путем нагрева межтрубного пространства сбросным воздухом от ТХМ, имеющим температуру 100 °С). Влага из межтрубного пространства теплообменника удаляется самотеком через бак-гидрозатвор в трап.

Для улавливания аэрозольного снега, выносимого из ТР, предусмотрены фильтры «Фартос» Ц (по четыре фильтра в каждой половине, по два на каждый ТР). Часть охлажденного газа после фильтров «Фартос» направляется в трубное пространство холодильника X для охлаждения потока газа, поступающего от КФ, температура его повышается, а затем смешивается с оставшейся частью охлажденного газа. Таким путем достигается относительная влажность газа, подаваемого на очистку в адсорберы, не выше 70 %.

В адсорберах А-1 и А-2, куда поступает газ после фильтров «Фартос», в результате динамической адсорбции и радиоактивного распада устанавливается стационарный режим, при котором концентрация радиоактивных газов убывает к выходу из адсорбера. Адсорбер работает непрерывно в режиме «вечной колонны». При необходимости предусмотрена возможность регенерации активного угля в адсорберах азотом с температурой 130 °С от электроподогревателя. Газ, выходящий из адсорбера, очищается от угольной пыли с помощью фильтра Ф, после которого газ поступает на всас газодувок Г и сбрасывается в вентрубу.

Регенерация фильтров «Фартос» производится атмосферным воздухом от электровентилятора ЭВ, подаваемым через регенеративный теплообменник. Влага из трубного пространства ТР и фильтров «Фартос» удаляется самотеком через бак-гидрозатвор в трап. Регенеративный поток воздуха после фильтра «Фартос» идет, помимо адсорберов, на всас газодувки Г, при этом половины рассекаются и включается газодувка резервной половины для более качественной регенерации.

Вернемся к вопросу о возрастании газовых выбросов после модернизации системы охлаждения стержней БАЗ, о чем говорилось в разделе 5.2.3. Вначале организовали отвод этого газа в камеру выдержки (КВ). Газ из циркуляционного бака КОСУЗ отсасывался вентиляторами, с расходом 400-600 м3/ч подавался через подогреватель в контактный аппарат, где происходило сжигание водорода, и затем через КВ поступал в вентиляционную трубу. Это позволило снизить выброс до 20-25 Ки/сут [18]. Для дальнейшего снижения выброса аргона провели модернизацию и перешли на замкнутую схему с возвратом газа в циркуляционный бак, что снизило выброс еще в 5 раз.

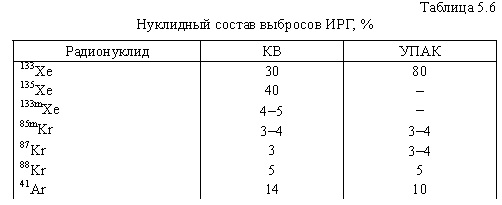

В заключение этого раздела приведем сравнение нуклидного состава выброса ИРГ блоков РБМК, работающих с камерой выдержки и с УПАК [20].

Как видно из табл. 5.6, выбросы блоков, использующих УПАК, обогащены долгоживущими радионуклидами, в первую очередь - 133Xe. Этот изотоп практически определяет мощность выброса.