Анализ методов расчета

Одной из основных задач, которые необходимо решить при проектировании систем и установок лучистого отопления с ГИГ, является определение их установочной мощности. В отечественной и зарубежной практике проектирования существует несколько методов. Их можно разделить на две основные группы. Первая группа объединяет методы, основанные на определении тепловых потерь помещения с учетом комфортной или допустимой облученности. Вторая группа включает методы определения комфортной облученности обогреваемых людей или животных. При этом принимается, что доминирующим фактором комфорта является доза облученности.

В работах [66, 68, 71] расчет отопительных систем и установок основан на определении их установочной мощности с учетом условий комфортного облучения по эмпирическим зависимостям или путем расчета лучисто-конвективного теплообмена человека. В работе [50] приведены данные по удельным тепловым нагрузкам в зависимости от назначения отапливаемого помещения и его конструктивных особенностей, по которым, зная площадь помещения, можно определить установочную мощность систем отопления. Использование методов, изложенных в вышеназванных работах, не дает полной картины о температурных параметрах отапливаемых помещений, так как эти методы не учитывают тепловых потерь помещения и кратность воздухообмена в нем.

В литературе [23, 38, 43, 51, 72] рассмотрены методы расчета систем отопления газовыми излучателями с учетом тепловых потерь помещений и особенностей излучающих приборов. В силу сложности процессов теплообмена и массопереноса, протекающих при газовом радиационном отоплении, изложенные в этих работах методы не учитывают многих специфических вопросов высокотемпературного газового лучистого обогрева. Так, в работе [72] предлагается определять установочную мощность по тепловым потерям, рассчитанным по известным формулам конвективного отопления с учетом инфильтрации. Установочную мощность принимают на 25 % меньше определенной тепловой нагрузки. В работе [43] в основу расчета положен тепловой баланс помещения, без учета специфики радиационного теплообмена. В. В. Иванов предложил полуэмпирические формулы для расчета установочной мощности систем газового радиационного отопления с учетом особенностей радиационно-конвективного теплообмена [23]. Ж. В. Мирзоян [38] определяет установочную мощность при лучисто-конвективном теплообмене в помещении. Недостаток указанных методик заключается в том, что в одних [23, 43, 68, 71, 72] не принимаются во внимание особенности радиационного теплообмена системы обогрева с помещением (излучатели- ограждения), в других [38] не решается внутренняя задача — комфортная облученность. Так, западногерманская фирма «Шванк» при расчете установочной мощности исходит из эмпирической зависимости [66]:

Французская фирма «Антаргаз» предлагает метод расчета установочной мощности системы на основании определения тепловых потерь с учетом инфильтрации по известным формулам, применяемым при расчете конвективного отопления. При этом установочная мощность системы лучистого отопления принимается на 25 % меньше, чем у системы конвективного отопления.

При рассмотрении методов расчета установочной мощности систем отопления с ГИГ следует отметить, что они решают задачи обогрева всего отапливаемого помещения или отдельной площадки (зонный обогрев). С точки зрения физики процессы теплообмена в обоих случаях, в принципе, протекают одинаково, а физиологическая картина реакций организма различна, что обусловлено различием основных параметров окружающей среды: удельной облученности и результирующей температуры.

Как уже указывалось выше, суть лучистого отопления, особенно высокотемпературного, состоит в том, что горелки генерируют формируют в пространстве и направляют тепловое излучение в зону обогрева. Оно попадает на ограждающие конструкции, оборудование, людей и животных, находящихся в зоне облучения, поглощается ими и нагревает их. Поток излучения, поглощаясь поверхностью открытых участков кожи человека и одежды, создает тепловой комфорт без повышения температуры окружающего воздуха. Воздух в обогреваемых помещениях, оставаясь практически прозрачным для инфракрасного излучения, нагревается в основном за счет конвекции от конструкций и предметов, нагретых посредством излучения.

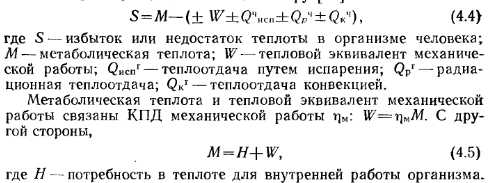

Известно, что организм человека непрерывно вырабатывает тепловую энергию, которая частично расходуется на полезную работу организма, а частично теряется в окружающую среду. Количество теплоты, вырабатываемое организмом человека, колеблется в широких пределах и зависит в основном от физической активности человека: от рода выполняемой работы. Организм взрослого человека в состоянии покоя вырабатывает 122—145 Вт тепловой энергии, 20 % которой расходуется на работу организма, а 80 % теряется в окружающую среду. В зависимости от рода выполняемой работы и положения тела количество вырабатываемой организмом теплоты меняется в широких пределах (при тяжелой работе до 465 Вт), что и обусловливает соответствующие температурные параметры в помещении.

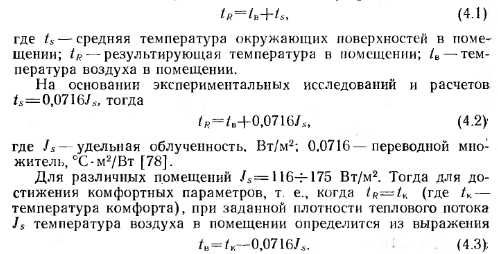

В работах [18, 65] установочная мощность систем лучистого отопления определяется из условия «приятного», комфортного, самочувствия человека путем расчета его лучисто-конвективного теплообмена с окружающей средой на основе общего уравнения теплового баланса человека по П. Фангеру [67]:

Если численное значение правой части выражения (4.4) положительно, то температура тела увеличивается, человеку жарко; если же оно отрицательно, то температура тела уменьшается, человеку становится холодно. Тепловой баланс сохраняется при S=0, в этом случае тепловое ощущение человека благоприятное. Количество энергии, вырабатываемое организмом, зависит от многих факторов. Это наглядно видно из следующих данных:

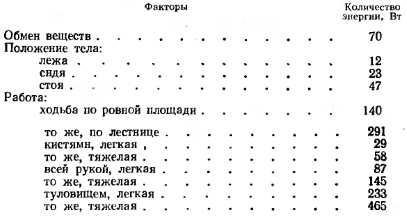

Предположив, что весь недостаток теплоты человек получает за счет излучения ее радиационной системой отопления, выражение (4.4) с учетом формулы (4.5) трансформируем

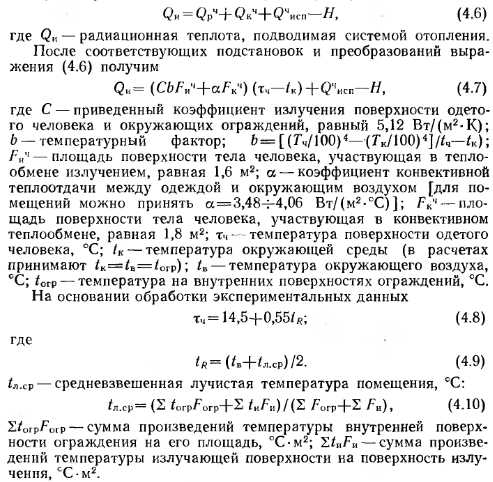

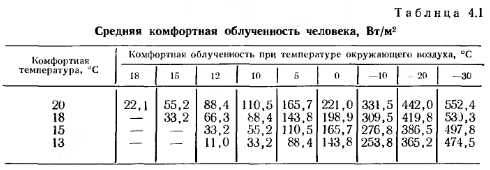

Комфортные условия достигаются, когда результирующая температура равна температуре комфорта. Первое условие комфортности температурной обстановки в помещении устанавливается по данным гигиенических исследований явного теплообмена человека с окружающей средой:

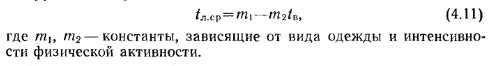

Для некоторых конкретных условий А. Кольмар и К- Хольцбехер предложили уравнения комфорта в следующем виде [71, 73]:

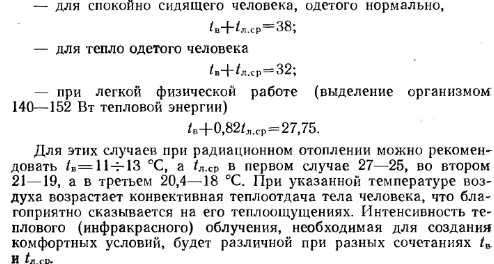

Исследовав теплообмен человека в одинаковых по геометрии и назначению помещениях, а также при соблюдении равенства tK= = tR и температуре воздуха Д, определили, что при конвективном отоплении фактическая теплоотдача человека равна комфортной, а при лучистом она больше на количество подводимой излучателями теплоты. В указанных помещениях температурную обстановку можно также охарактеризовать результирующей температурой без учета площади поверхности нагрева:

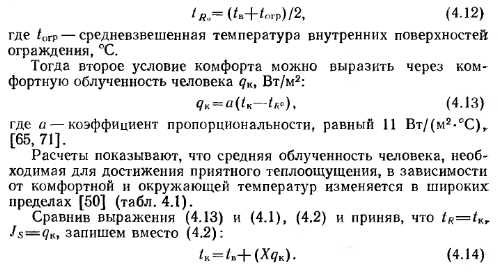

Можно сделать вывод, что воздействие на организм человека комфортной облученности qK эквивалентно средневзвешенной температуре внутренних поверхностей ограждения при конвективном теплообмене tRo. По данным табл. 4.1 определим переводной множитель X, который равен 0,09. Как видим, его значение совпадает с приведенным в работе [78]. Некоторое различие обусловлено тем, что в работе Скунца условия комфорта рассматривались для неподвижного воздуха, а в табл. 4.1 приведены данные по комфортной облученности при подвижности воздуха до 0,7 м/с.

Обозначив поверхностную плотность энергии, приходящуюся на единицу площади обогреваемого помещения, через qp, Вт/м2, запишем

Фактическая поверхностная плотность энергии q будет меньше за счет облучения стен отапливаемого помещения, что учитывается средним угловым коэффициентом горизонтальной облученности ф. Тогда фактическая поверхностная плотность энергии на единицу площади

Зная установочную мощность системы, тип и единичную мощность излучателей, определим число их и примем схему размещения излучателей в помещении. После чего проверим интенсивность облученности головы человека. Эта интенсивность не должна превышать допустимых пределов по гигиеническим соображениям.

В работах [65, 73] приведены физиологические пределы облученности головы человека, которые можно определить по формуле

На основании обработки результатов совместных исследований ВНИИ гигиены труда и профзаболеваний им. Ф. Ф. Эрисмана АМН СССР и ВНИИ Газа, а также зарубежных данных можно рекомендовать следующую зависимость между допустимой интенсивностью инфракрасного облучения головы человека qr, Вт/м2, (без головного убора) и температурой окружающего воздуха.

С учетом вышеизложенного можно создать такие параметры микроклимата окружающей среды, при которых человек в зависимости от рода выполняемой им работы будет находиться в благоприятных условиях.