Гигиенические и биологические особенности инфракрасного обогрева

Многочисленные систематические исследования конвективных систем отопления, их гигиенических параметров, комфортных условий позволили создать объективные н устойчивые критерии их оценки. Изучение панельно-лучистых систем отопления также достаточно многопланово, проводится длительное время, что дало возможность составить объективное мнение об их теплотехнических параметрах и гигиеническом воздействии на людей и животных. В силу того что в отечественной и зарубежной литературе нет достаточных и систематизированных данных по параметрам микроклимата при лучистом высокотемпературном отоплении, вопросы теплотехнической и гигиенической оценки систем отопления помещений и установок обогрева, использующих в качестве отопительных приборов ГИГ, являются одними из основных при оценке эффективности их работы, так как применение в качестве нагревательных приборов горелок с температурой 850—1200 °С на поверхности излучения существенно отличает эти системы от лучистого отопления, имеющего теплоотдающие элементы с более низкой температурой на поверхностях нагрева.

Одним из основных факторов, влияющих на комфортные условия, при лучистом отоплении является интенсивность инфракрасного (теплового) облучения человека и спектральный состав этого излучения. Экспериментальные исследования ряда авторов дают основание считать применяемый диапазон излучения (известно, что максимум длины волн у большинства ГИГ 1,55—2,55 мкм) довольно активным. Инфракрасная радиация с указанной выше спектральной характеристикой поглощается не только на поверхности кожных покровов с проведением образовавшейся тепловой энергии внутрь, но и более глубоко расположенными тканями.

К сожалению, как правильно отмечается многими авторами, занимающимися изучением систем высокотемпературного лучистого отопления с инфракрасными излучателями любого типа, имеющиеся в литературе данные по медико-биологическим исследованиям воздействия инфракрасной радиации на человека не дают полной и ясной картины, в особенности при применении излучателей, занимающих промежуточное положение между «темными» (с температурой на поверхности излучения до 700—750 °С) и «светлыми» (с температурой свыше 2500 °С). К ним относятся ГИГ — инфракрасные излучатели.

Установлено, что биологическое воздействие инфракрасного радиационного отопления, как правило, благоприятно. Если тепловое излучение с длиной волны больше 2 мкм генерируется в основном поверхностью кожи, то излучение с длиной волны до 1,5 мкм проникает через поверхность кожи, частично нагревает ее, достигает сети кровеносных сосудов, непосредственно повышает температуру крови. При определенной интенсивности теплового потока его воздействие вызывает приятное тепловое ощущение. При лучистом отоплении, особенно при высокотемпературном, человеческое тело отдает большею часть избыточного тепла путем конвекции окружающему воздуху, имеющему более низкую температуру. Такая форма теплоотдачи действует освежающе и благоприятно влияет на самочувствие.

При лучистом отоплении инфракрасное излучение поглощается частично кожей человека, частично его одеждой. Следует иметь в виду, что кожа не только служит защитной поверхностью человеческого организма, но в известном отношении является и самостоятельным органом, функции которого оказывают воздействие на организм в целом. Расширение или сужение кровеносных сосудов кожи и работа потовых желез регулируют ее температуру. Кожа по-разному отражает, поглощает или пропускает электромагнитное излучение определенной длины. Отражение зависит (рис. 5.1) от длины волны излучения: в зоне длин волн, излучаемых солнцем в диапазоне 600—700 А, отражение излучения значительно (до 47 %), в диапазоне выше 2000 А оно составляет всего 5—7 %.

По Бутнеру, кожа прозрачна до 1,5 мкм, затем она становится относительно непрозрачной и характеризуется сложным спектром поглощения.

Поглощение или пропускание инфракрасного излучения кожей человека — вопрос сложный, предмет многих исследований. На рис. 5.2 показана зависимость поглощения инфракрасного излучения различной длины четырьмя слоями. Очень большой процент видимого инфракрасного излучения пропускает эпидермис, значительная часть излучения при длине волн 0,8 мкм достигает соединительной ткани под кожей.

С биологической точки зрения необходимо знать закономерности поглощения инфракрасного излучения водой и кровью. Вода и оксигемоглобин с увеличением длины волны и толщины слоя в большей мере поглощают инфракрасное излучение: при Я=0,4 мкм слой воды толщиной до 10 мм пропускает 100 %, а при Я = 1,4 мкм практически все лучи поглощаются при толщине слоя воды от 1 до 10 мм. Оксигемоглобин при толщине слоя 1 мм имеет два максимума пропускания (при Я=0,73 мкм — 68, а при Я= 1,4 мкм—82%), при толщине слоя 10 мм он практически поглощает все инфракрасное излучение. Проникновение излучения в большой мере зависит от интенсивности кроветока. Когда интенсивность облучения на тело возрастает чрезмерно, организм посредством механизма терморегуляции н более интенсивного притока кровн к кожным покровам защищает тело от чрезмерного прогрева, вызванного глубоко проникающей тепловой радиацией.

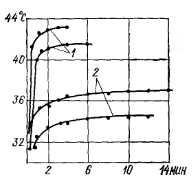

На рис. 5.3 показано изменение температуры кожи во времени при интенсивности облучения (теплового потока) 300 (2) и 1050 (/) Вт/м2. Так, при интенсивности облучения 300 Вт/м2 наблюдается плавное нарастание температуры, прекращающееся через 12— 14 мин, при этом температура повышается примерно на 3 °С. При интенсивности облучения 1050 Вт/м2 повышение температуры идет гораздо быстрее, уже через 2 мин она увеличивается на 10 “С, что вызывает неприятные тепловые ощущения. При местном воздействии интенсивного теплового потока прежде всего расширяются кровеносные сосуды, усиливается кровообращение, кожа краснеет, возникают неприятные тепловые ощущения. Инфракрасное излучение малой интенсивности действует на кожу благоприятно (успокаивающе), а более интенсивное вызывает болезненное раздражение. Некоторые исследователи указывают, что длительное воздействие (более 30 мин) облучения интенсивностью 1050 Вт/м2 на голову человека может вызвать состояние теплового удара (недомогание, головную боль, головокружение и т. д.).

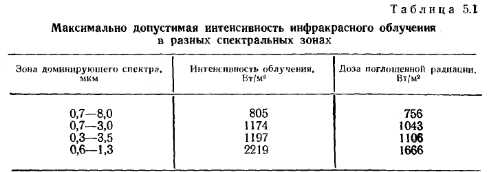

Медико-биологическими исследованиями установлено, что допустимая интенсивность облучения увеличивается при изменении спектральной зоны излучения. Определено, что при сужении доминирующей спектральной зоны теплового излучения возрастает порог максимально терпимой интенсивности облучения (табл. 5.1). На основании изложенного можно сделать вывод, что допустимая интенсивность облучения зависит не только от температуры и скорости движения окружающего тело воздуха, но и от спектрального состава инфракрасного излучения. Этот факт подтверждается опытом эксплуатации систем лучистого отопления с различными источниками излучения. Доза облученности оказывается разной, и на этот факт следует обратить особое внимание.

Максимально допустимая интенсивность инфракрасного облучения в разных спектральных зонах

До сих пор еще нет дифференцированного подхода к медико-биологической оценке различных систем панельного и лучистого отопления. Так, М. С. Горо- мосов и Н. А. Ципер, исследовав гигиенические свойства панельного отопления в жилых зданиях, указали, что максимально допустимая интенсивность облучения 10 Вт/м2 при температуре воздуха 18—20 °С. В то же время они констатировали, что в обследуемых помещениях наблюдались зоны, где интенсивность облучения более чем в 4 раза превышала максимально допустимую. При этом данный факт они только констатируют, но не анализируют. По-видимому, допустимая интенсивность облучения 10 Вт/м2 значительно занижена. Г. X. Шах- базян установил, что при температуре воздуха 10 °С самочувствие человека будет нормальным, если 1/3 его поверхности облучается тепловым потоком интенсивностью 350 Вт/м2.

В соответствии со СНиП 11—33—75 устанавливают интенсивность облучения на рабочих местах до 175 Вт/м2 без проведения каких-либо дополнительных мероприятий по обеспечению комфортных условий, а при интенсивности облучения от 175 до 350 Вт/м2 предусматривается согласно ГОСТ 12.1.005—84 понижение температуры воздуха и увеличение его скорости. Разброс значений допустимого облучения зависит, по-видимому, от того, что мы имеем дело с различными источниками теплового излучения, зона доминирующего спектра которых различная. Так, у инфракрасных ламп максимальная длина волны 1,3 мкм при температуре излучения 1930 СС, у газовых инфракрасных излучателей 1,55—2,55 мкм при 800—950 °С; у электроизлучателя 3,5 мкм при 530 °С, а излучающие панели имеют Лшах=8,8 мкм при температуре на поверхности излучения 45—50 СС.

Вопрос о допустимой интенсивности облучения не следует считать однозначным. Как видно из изложенного выше, интенсивность облучения зависит от многих факторов, учитывающих не только параметры микроклимата помещения, вид выполняемой работы, одежду человека, но н некоторые другие, в частности биологические н теплофизиологические. В этой связи считаем возможным при проектировании систем газового инфракрасного отопления пользоваться данными, приведенными в разделе 4.1.

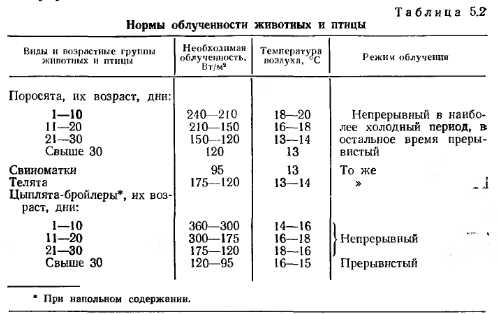

Не менее сложно решается вопрос о допустимой интенсивности облучения при отоплении и зонном обогреве животных и птиц в сельскохозяйственных помещениях. Вышеизложенное в отношении облучения людей во многом справедливо и при облучении животных. При этом теплообмен животных с окружающей средой более сложен, так как он будет зависеть не только от параметров микроклимата, вида животных, но и от положения их тела (большая доля тепловых, потерь теплопроводностью наблюдается, когда животные лежат), вида подстилки и т. д.

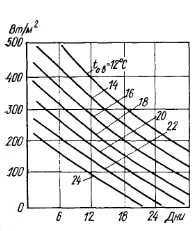

При проектировании систем высокотемпературного лучистого отопления с ГИГ следует использовать нормы облученности, полученные на основании экспериментальных исследований (табл. 5.2) в Башкирском НИИСХ, СибНИЗИСХ,. ГипроНИИГазе, НИИптицеводства УССР, УкрНИИгипросельхоз и др. Оптимальную облученность цыплят в зависимости от температуры окружающего- воздуха можно определить по номограмме (рис. 5.4), полученной В. К. Мурзи- ным [40].