Централизованное теплоснабжение как объект системных исследований

Энергетика охватывает сложную совокупность процессов преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергетических ресурсов до приемников энергии включительно. Она представляет собой сложный развивающийся объект, исследования которого возможны только на основе системного подхода. Ныне энергетику принято рассматривать как Единую государственную обще-энергетическую систему. Эта система как иерархически наивысшая в энергетике объединяет сложнейшую совокупность процессов, охватывающих основные элементы и связи энергетического хозяйства страны. Обоснованное определение основных оптимальных пропорций и направлений развития энергетики страны и ее районов возможно только в рамках Единой обще-энергетической системы.

Однако Единая обще-энергетическая система столь велика, что исследователь не может охватить все ее элементы и связи, а поэтому и их одновременно охарактеризовать. Любое описание Единой общеэнергетической системы неизбежно является укрупненным. В этих условиях продуктивным является членение целого — Единой общеэнергетической системы - на квазинезависимые подсистемы. Отдельные подсистемы являются более обозримыми, и в них можно существенно подробнее рассмотреть ряд элементов и связей. К числу таких подсистем относятся и СЦТ.

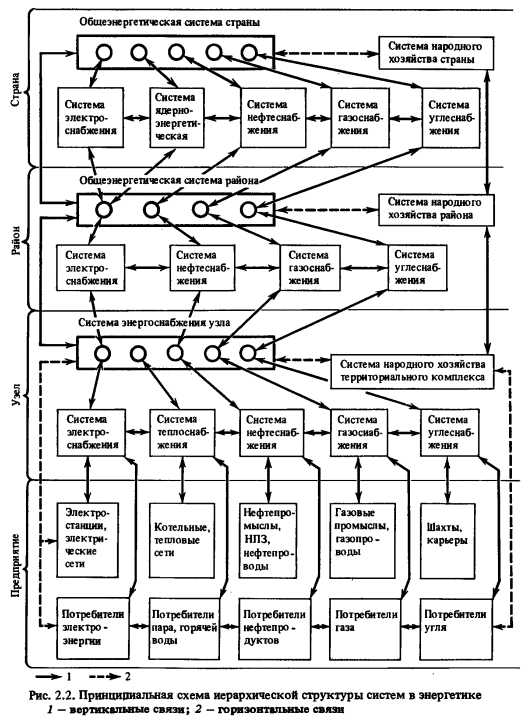

В основе формирования иерархической структуры систем энергетики находятся производственный и территориальный признаки. В едином энергетическом хозяйстве страны наряду с отраслевыми вертикальными связями, применительно к которым в настоящее время строится хозяйственное управление, существуют и сильные территориальные (горизонтальные) связи. Шесть главных систем энергетики (межотраслевая — обще-энергетическая и входящие в нее функциональные — электроэнергетическая, ядерно-энергетическая, нефте-, газо- и углеснабжения) подразделяются территориально по основным уровням (страна — районы — узлы энергоснабжения — предприятия), создавая единую совокупность иерархически построенных, расположенных на равных и разных иерархических уровнях, но относительно автономно функционирующих систем (рис. 2.2).

Каждая из указанных систем страны (кроме ядерно-энергетической) образует соответствующие районные подсистемы. Виды продукции, производимой функциональными системами, широко взаимозаменяемы и тесно переплетаются в отдельных районах и энергетических узлах в зависимости от условий производства, транспорта энергоносителей и расположения потребителей. Поэтому совокупность районных функциональных систем создает автономные районные обще-энергетические системы горизонтального типа. Но любой энергетический район состоит из отдельных узлов энергоснабжения. Ими могут быть: промышленный центр, относительно крупный город, развитый сельскохозяйственный район. Совокупность энергетических установок и транспортно-энергетических связей этих узлов и центров энергоснабжения также образует специфические локальные системы энергоснабжения, конечными элементами которых в данном случае приняты отдельные потребители энергии [9].

Под системами теплоснабжения на рис. 2.2 понимаются как системы, обеспечивающие питание потребителей паром и горячей водой от электростанций, так и системы, получающие теплоту от котельных, а также системы, включающие в виде источников теплоты и электростанции, и котельные. Если системы теплоснабжения, имеющие в своем составе только котельные, не имеют вертикальных связей с районной электроэнергетической системой, то они непосредственно входят в систему энергоснабжения данного города, промышленного центра. Системы электроснабжения и теплоснабжения часто могут быть связаны непосредственно через ТЭЦ.

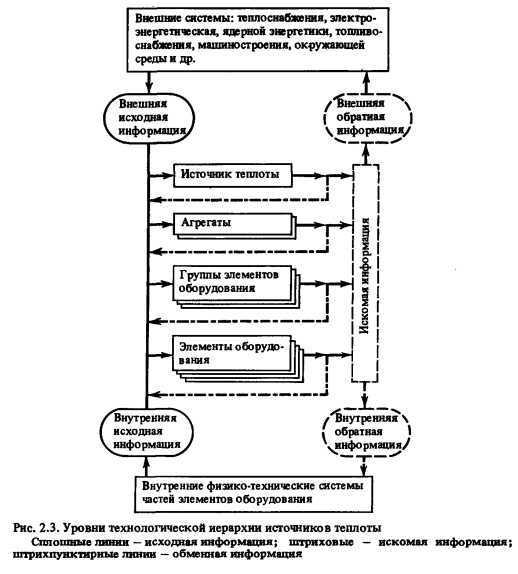

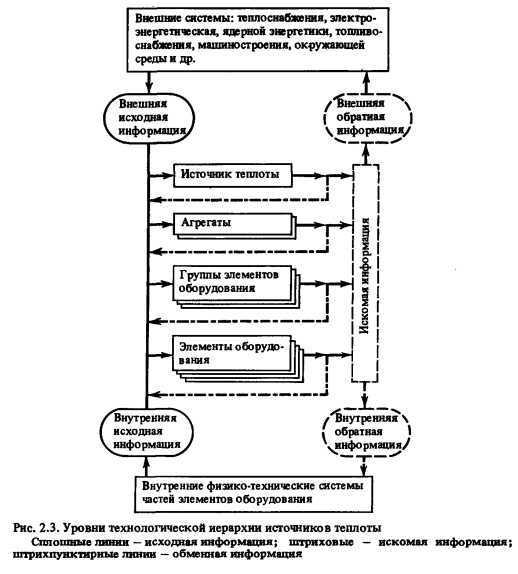

В рассмотренной иерархической схеме в качестве ее конечных элементов выступают предприятия — производители энергетической продукции и предприятия — потребители энергетической продукции. В свою очередь, каждое предприятие — производитель энергетической продукции — является сложной системой, которая включает большое количество единиц разнотипного энергетического оборудования, объединенных физико-техническими связями. Каждую такую сложную систему целесообразно представить в виде ряда иерархически соподчиненных систем. Применительно к источникам теплоснабжения обычно выделяют четыре иерархических структурных уровня: энергетическая установка в целом, энергетические агрегаты, группы элементов оборудования и сооружений, элементы оборудования и сооружений (рис. 2.3).

Конечные элементы иерархической структуры ИТ — элементы оборудования и сооружений — можно подвергнуть дальнейшей детализации с целью изучения отдельных явлений, процессов, конструкций. Эти исследования производятся на следующей нижестоящей ступени иерархии, т.е. на уровне физико-технических систем частей элементов. На этом уровне проблемы развития систем теплоснабжения и источников теплоты переходят в проблемы механики, теплофизики, ядерной физики, металловедения и других смежных дисциплин. Для иерархического представления ИТ также характерно наличие сильных связей между объектами, находящимися на разных иерархических уровнях.

Решение задач оптимизации СЦТ и ИТ предполагает выделение СЦТ и ИТ из более общих систем энергетики (см. рис. 2.2). На этом этапе должны быть четко очерчены границы исследуемого объекта в более общей совокупности систем энергетического комплекса страны с целью рассмотрения СЦТ и (или) ИТ как самостоятельных объектов изучения и оптимизации. При таком выделении должны быть учтены все связи исследуемых

СЦТ и ИТ с внешними системами как в производственном, так и в территориальном разрезах. Самостоятельное изучение и оптимизация СЦТ и ИТ предполагают организацию обмена информацией с внешними более общими и смежными системами. По отношению к этим системам СЦТ и ИТ выступают в двойном качестве — как потребители продукции указанных систем и как поставщики тепловой энергии. Этому соответствуют две категории внешних связей СЦТ и ИТ, одни из которых можно назвать прямыми, а другие обратными.

К числу основных прямых внешних связей, определяющих условия оптимизации СЦТ и ИТ, относятся технологические и экономические связи с системами народного хозяйства страны, района и территориального комплекса; системами энергетического комплекса страны и района, системой энергоснабжения узла; системой машиностроения страны и с другими локальными системами, характеризующими район сооружения (развития) и функционирования СЦТ и ИТ. Связи с системой энергетического комплекса страны, района и узла, в свою очередь, можно подразделить на связи с системами электроснабжения, связи с системами топливо-снабжения, связь с системой ядерной энергетики.

Связи с системами народного хозяйства страны, района и узла весьма многочисленны и разнообразны; ими определяются масштабы применения тепловой энергии высокого, среднего и низкого потенциала; концентрация тепловых нагрузок; фонды материальных и трудовых ресурсов, которые государство может выделить на развитие систем теплоснабжения, и тд. Решения по развитию общеэнергетических систем страны, района и узла обусловливают выбор долгосрочной стратегии использования различных видов органического и ядерного горючего, доли комбинированной и раздельной выработки тепловой энергии, масштабы применения разных источников теплоты. Связи с системами электроснабжения определяют объемы вводов ТЭЦ, требования к единичной мощности ТЭЦ и основных ее агрегатов, режимы использования ТЭЦ по выработке электроэнергии. Связь с системой ядерной энергетики существенно влияет на основные решения по нейтронно-физическим характеристикам атомных ИТ. Очень важна связь с энергомашиностроением, отражающая технологические возможности и ограничения по производству основного оборудования, по ассортименту конструкций оборудования, их массам и габаритам, по стоимостным показателям производства серийного оборудования.

Получаемая в результате решения задач оптимизации СЦТ и ИТ информация, кроме прямого назначения — установления оптимальных параметров и характеристик СЦТ и ИТ, выступает также в качестве обратной внешней информации. Обратная внешняя информационная связь включает следующие характеристики и показатели оптимизированных СЦТ и ИТ:

оптимальные технико-экономические показатели СЦТ и ИТ в зависимости от условий их создания (развития) и функционирования: удельные капитальные вложения, расход органического и ядерного горючего, удельные приведенные затраты, состав ИТ, маневренность и надежность СЦТ и ИТ и др. Эти показатели используются при технико-экономических исследованиях электроэнергетических систем, систем ядериой энергетики и общеэнергетических систем на разных уровнях;

технологические, массовые и конструктивные характеристики оборудования оптимальных ИТ и тепловой сети СЦТ, в том числе оказавшиеся на предельно допустимых значениях по условиям изготовления, транспортировки, монтажа и т.п. По этим характеристикам могут формироваться новые требования к производственной базе знергомашиностроительных и других предприятий;

различные характеристики выбросов, производственных отходов, тепловыделений и других факторов влияния ИТ и тепловой сети СЦТ на окружающую среду, подлежащие учету при планировании развития народного хозяйства территориальных комплексов.

В обобщенном виде прямые и обратные внешние информационные связи показаны на рис. 2.2 и 2.3.

Для построения иерархии задач оптимизации СЦТ и ИТ в дополнение к технологическому и территориальным аспектам, использованным при формировании систем в энергетике, необходимо применить классификацию задач во времени. По составу решаемых задач различаются следующие этапы планирования энергетического комплекса: текущее (годовое), среднесрочное (пятилетнее), долгосрочное (10—15 лет). Кроме того, силами научно-исследовательских организаций выполняются прогнозы направлений развития энергетики страны на 20—30 лет вперед. Задачи этих этапов решаются параллельно и на каждом цикле планирования взаимно увязываются для обеспечения непрерывности развития энергетики. Рассматриваемые в книге задачи охватывают три последних этапа.

На этапе среднесрочного планирования основная цель оптимизации энергетического хозяйства — определение рациональных темпов развития топливно-энергетических отраслей, выявление состава, очередности и сроков строительства новых и реконструкции действующих энергетических объектов. При этом учитываются реальные возможности народного хозяйства в обеспечении энергетики капиталовложениями, материальными и трудовыми ресурсами.

Основная цель этапа долгосрочного планирования — определение рационального размещения, мощности, сроков строительства и режимов функционирования новых крупных энергетических объектов, формирующих технический уровень энергетики. Именно на этом этапе намечаются коренные структурные сдвиги в развитии энергетики.

Главные цели этапа долгосрочного прогнозирования — выявление ведущих направлений научно-технического прогресса систем энергетики; выбор наилучших пропорций получения и переработки отдельных энергетических ресурсов, их распределения по районам страны и по категориям потребителей; оценка основных взаимных требований развития энергетического хозяйства и смежных отраслей промышленности и транспорта, а также народного хозяйства в целом; обоснование ведущих направлений развития энергетической науки с определением ее главных задач.

Естественно, что для каждого из указанных временных этапов характерна своя степень детализации решаемых задач. Так, на этапе долгосрочного прогнозирования объектом исследования выступает только общеэнергетическая система страны. На этапах долгосрочного и среднесрочного планирования задачи оптимизации существенно детализируются в территориальном разрезе. При этом рассматривается как уровень страны, так и уровни района, узла энергоснабжения и предприятия.

Применительно к предприятиям — производителям энергетической продукции также имеется определенная временная последовательность этапов выполнения проектно-конструкторских работ: технико-экономическое обоснование, технический проект, рабочие чертежи. При проектировании агрегатов различают разработку технического задания, технического проекта, рабочего проекта. Весьма часто указанным этапам проектирования ИТ и его основных агрегатов предшествует этап предпроектных проработок — стадия научного поиска. Для каждого из указанных этапов задачи оптимизации ИТ и агрегатов также целесообразно различать по глубине и детальности проработки вопросов [20].

Совместное рассмотрение трехмерной иерархии задач оптимизации СЦТ и ИТ (иерархии по технологическому, территориальному принципам и по принципу этапности проектирования и планирования) позволяет выявить общую характеристику состава получаемых при их решении основных результатов (табл. 2.1).

Инструментом для решения задач технико-экономической оптимизации параметров и характеристик развивающихся систем теплоснабжения, тепловых сетей и источников теплоты в столь сложной, но реальной постановке является математическое моделирование. Многообразие задач, которые необходимо решать при выборе структуры генерирующих мощностей СЦТ, конфигурации тепловой сети, параметров и профиля оборудования ИТ, а также при определении роли и места СЦТ и ИТ в системах электроснабжения, ядерной энергетики, топливоснабжения и в общеэнергетических системах, обусловливает целесообразность применения не единой математической модели, а взаимосвязанной иерархической системы моделей.

Наиболее общие модели — линейные динамические модели общеэнергетических систем страны, района и системы энергоснабжения узла — характеризуются укрупненным, недетализированным описанием СЦТ и ИТ, но учитывают их связи с другими отраслями и комплексами народного хозяйства. Модели состоят из ряда взаимосвязанных блоков: основных функциональных систем энергетики — электроснабжения, теплоснабжения, ядерно-энергетической, нефтеснабжения, газоснабжения, углеснабжения; внешних связей со смежными отраслями народного хозяйства. Основная задача таких моделей — по заданным критериям оптимизации и ряду народнохозяйственных ограничений найти наилучшие пропорции в использовании различных видов энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь, ядерное горючее) как в целом по стране, так и по основным районам страны, а в их пределах по узлам энергоснабжения [21].

Важным результатом решения задачи оптимизации общеэнергетической системы страны являются значения замыкающих затрат на топливо, электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по отдельным районам страны. Выявленная достаточная устойчивость этих показателей позволяет их использовать для условно независимой оптимизации систем относительно низкого иерархического уровня — узлов энергоснабжения, систем теплоснабжения города или промышленного центра, тепловых сетей, источников теплоты и их оборудования.

Из математических моделей отдельных функциональных систем для решения рассматриваемой проблемы необходимы модели системы электроснабжения страны, района, узла и модель системы ядериой энергетики страны.

Математические модели системы электроснабжения предназначены для исследования вопросов перспективного развития электроэнергетики страны, района, узла. Они позволяют определить оптимальный вариант размещения, последовательности сооружения и развития электростанций, а также режима их использования за расчетный период. Модели строятся по блочной схеме. Каждый блок модели соответствует определенному временному этапу развития электроэнергетических систем. В модели могут рассматриваться как отдельные электростанции, так и их группы, сформированные по какому-либо признаку. В частности, в качестве такой группы могут выступать ТЭЦ.

Математическая модель развития ядерной энергетики страны позволяет найти оптимальную структуру атомных станций по типам реакторов. При этом определяются объемы производства оборудования для разных типов атомных станций, а также объемы производства по обогащению ядерного топлива, изготовлению ТВЭЛов и химической переработке отработавшего горючего, объемы добычи природного урана и ряд других показателей, характеризующих развитие ядерной энергетики. Модель представлена в виде задачи линейного программирования.

Созданные математические модели и решаемые с их помощью задачи оптимизации соответствующих объектов еще не являются системой моделей или системой оптимизационных задач. Для превращения их в таковые нужно осуществить взаимоувязку решений, получаемых на каждом уровне приведенной иерархии систем, задач и моделей. Этой цели служит система информационных взаимосвязей, также организованная по иерархическому принципу.

Следует особо подчеркнуть, что любая иерархия задач оптимизации приобретает конструктивный вид и реальную полезность только при условии, что подготовлена необходимая для их решения исходная информация и выявлен состав обменной информации, обеспечивающей взаимную увязку оптимальных решений. Иначе, рассмотренной иерархии задач оптимизации СЦТ и ИТ должна соответствовать иерархия информационных потоков.

Всю информацию, которой необходимо оперировать в процессе решения рассматриваемой совокупности задач, можно подразделить на исходную, искомую и обменную. В процессе переработки информации (решения систем задач) получаемая на промежуточных стадиях (решение отдельных задач) информация может одновременно играть роль искомой — для данной стадии решения и исходной — для последующих стадий. Потоки информации, полученной на промежуточных стадиях решения системы задач и обеспечивающей взаимоувязку решений всех задач системы, формируют совокупность обменной информации. Эта информация направлена как от более общих задач к находящимся на более низких иерархических уровнях задачам, так и от нижестоящих задач к задачам верхних уровней. Пример организации названных потоков информации показан на рис. 23.

Такая иерархическая структура обменной информации в сочетании с использованием известных методов решения задач в иерархических системах [9, 20, 21] позволяет привести в соответствие локальные и глобальные оптимумы.

Исследование систем теплоснабжения/Л.C. Попырин, К.С. Светлов, Г.М. Беляева и др. М.: Наука, 1989.