Построение программно-вычислительных комплексов

Принципиальные преимущества метода математического моделирования обусловили широкое использование математических моделей при разработке и проектировании энергетических систем и их оборудования. В настоящее время математические модели, реализованные на ЭВМ, являются наиболее эффективным инструментом поиска оптимальных схем и параметров энергетических систем. При этом сами математические модели непрерывно развиваются и совершенствуются, расширяется область их применения. Основой для этого является изучение процесса разработки и проектирования систем, разбиение этого процесса на этапы, исследование возможностей формализации отдельных этапов и применения на каждом из этапов ЭВМ.

Обычно процесс разработки технических систем включает: конкретизацию целей и задач, решаемых технической системой во время своего функционирования; выбор концепции технической системы; генерацию множества альтернативных вариантов системы; оценку показателей эффективности системы. Этот процесс предпроектных исследований заканчивается формированием технического задания для последующего проектирования. Процесс проектирования систем включает конкретизацию основных технических параметров и вида схемы, которые определяют облик технической системы.

Анализ процессов разработки и проектирования технических систем показывает, что наиболее ответствен и сложен в методическом отношении процесс разработки системы. Именно на этой предпроектной стадии следует искать принципиально новые технические решения, не имеющие аналогов в практике; иными словами, на этой стадии возможно появление нового качества. А современный технический прогресс включает прежде всего технические нововведения и новые технологии. Поэтому центральной и наиболее важной частью методологии системных исследований является этап синтеза концепции технической системы, на котором закладываются основные идеи и принципы, определяющие ее облик и потенциальные возможности.

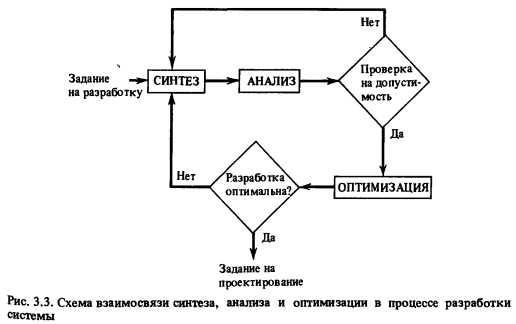

На этапе разработки системы приходится решать задачи синтеза, анализа и оптимизации системы (рис. 3.3). В определенном смысле задачи анализа и оптимизации системы на этом этапе выступают в качестве подзадач более общей задачи синтеза оптимальной концепции технической системы. Из этого следует высокая степень сложности задачи синтеза оптимальной концепции технической системы в части организации программного обеспечения. Однако основные трудности, возникающие на этапе разработки сложных технических систем, вызваны другими причинами. Основные среди них следующие:

нечеткость целей, обусловленная тем, что в процессе решения постоянно появляются либо дополнительные требования (например, экологические), либо ограничения (например, по дефицитным видам топлива), либо еще какие-то факторы, не учтенные в начале разработки;

нечеткость критериев, связанная с тем, что ряд критериев (относящихся, например, к требованиям по охране окружающей среды или к учету возможных перерывов теплоснабжения), плохо поддается формализации, что приводит к затруднениям при сравнении вариантов;

неопределенность используемой информации, неизбежная при разработках на перспективу;

большой объем перерабатываемой информации.

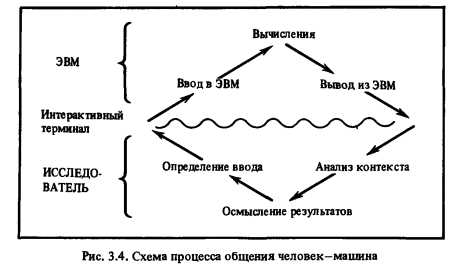

В целом для этапа предпроектной разработки характерно большое число неформальных и творческих операций. Это обстоятельство требует тесного взаимодействия разработчика и ЭВМ. Только человек может внести творческое содержание в процесс разработки системы, только он способен разобраться в неполной и нечеткой информации и принять правильное решение в условиях неопределенности. Для этого необходимо организовать диалог между ЭВМ и человеком, причем функции человека и ЭВМ в процессе разработки системы должны быть строго распределены (рис. 3.4). Человек, естественно, должен выполнять неформализуемые операции. В ходе решения необходимо иметь возможность оценивать промежуточные результаты моделирования и оптимизации, уточнять и варьировать исходные данные, изменять очередность рассмотрения различных процессов и т.д.

Использование отдельных математических моделей для решения проблемы разработки технических систем с учетом указанных трудностей и требований, определяемых необходимостью реализации системного подхода, малоэффективно. При таком подходе на ЭВМ возлагается выполнение только части формализуемых операций разработки системы, а остальные (анализ результатов расчета, построение нового варианта математической модели и т.д.) выполняет исследователь. Переход к созданию автоматизированных систем математических моделей технических систем обеспечил существенное повышение эффективности применения ЭВМ. Эти системы! способны выполнить все основные формализуемые операции: формирование математических моделей, организацию вычислительного процесса, обработку исходной и получаемой информации, организацию обмена информацией между моделями и др.

Следующим этапом развития математического моделирования и повышения эффективности использования ЭВМ стал переход от автоматизации

во использования ЭВМ к автоматизации управления разработкой технической системы. На этом этапе машинная модель (система моделей) доведена до автоматизированной системы научных исследований, реализуемой программно-вычислительным комплексом (ПВК). В ПВК устраняются слабые стороны, выявившиеся при применении автоматизированных систем математических моделей для решения задачи синтеза концепций технических систем. На этом уровне машинная модель превращается в человеко- машинную автоматизированную систему проведения эксперимента на ЭВМ.

Существуют различные определения ПВК. Состав и структура ПВК определяются требованиями к его применению. В данной работе принято, что ПВК включает систему математических моделей, базу данных и систему управления ею, набор аппаратных технических средств. Применительно к стадии проектирования технических систем ПВК перерастает в систему автоматизации проектирования (САПР).

Известен ряд подходов к построению ПВК и САПР [11, 20, 27-29]. Первый связан с разработкой универсальных ПВК, предназначенных для исследования широкого класса систем. Как правило, при таком подходе получаются очень большие и сложные комплексы, работа с которыми для пользователя затруднительна и малоэффективна. Второй подход ориентирован на создание узкоспециализированных ПВК с достаточно простыми принципами построения. Работа с такими ПВК весьма проста. Однако простота достигается за счет специализации и ограничения возможностей моделей. Всякое расширение функций таких ПВК требует разработки комплекса практически заново.

Наиболее эффективной является разработка ПВК, достаточно инвариантных к объектам исследования и направленных на создание подсистем, составляющих ядро любого прикладного ПВК. Используя базовые подсистемы, разработчики в достаточно короткий срок могут построить прикладной ПВК, предназначенный для разработки технических систем определенного класса с учетом их специфики. В этом случае программисты сосредоточивают усилия на разработке эффективных базовых средств, необходимых для любого прикладного комплекса.

Состав системы математических моделей ПВК соответствует характеру и объему решаемых в ПВК задач по разработке определенной технической системы. Программная реализация системы математических моделей базируется на модульном принципе. Здесь под модулем понимается отдельная программа или совокупность программ, которая имеет самостоятельное значение и может использоваться автономно для решения частных задач. Предусматривается иерархическая, информационная и смысловая увязка модулей друг с другом. Кроме модулей, ПВК содержит блоки. Блок — это программа для выполнения какой-либо вспомогательной процедуры (обработка информационных массивов, анализ сходимости вычислительного процесса и др.). Набор программных модулей и блоков, находящихся в ПВК, должен обеспечить возможность построения конкретных реализаций модели технической системы, необходимых по ходу выполняемого исследования. Генерация вычислительного алгоритма из программных модулей и блоков осуществляется специальной программой — монитором ПВК, которым управляет либо автоматический сборщик алгоритма, либо непосредственно исследователь. Рассматриваемый комплекс должен быть открытым, т.е. он должен позволять достаточно просто вводить новые программные модули и блоки, выводить старые, осуществлять модернизацию модулей и т.п.

Важной составной частью ПВК является автоматизированный банк данных (АБД), состоящий из баз данных ПВК и системы управления базами данных. АБД создается как обслуживающая подсистема ПВК и предназначен для автоматизированного обеспечения необходимыми данными подсистем ПВК. Функционирование АБД обеспечивает: организацию и формирование баз данных (определение структуры данных, обеспечение защиты данных и т.д.), организацию их использования (распределение запросов во времени, восстановление баз данных при нарушении их целостности и др.), а также их реорганизацию на основе новых требований. В случае необходимости применения интерактивных методов разработки АБД должен обеспечить режим диалога. Система математических моделей ПВК и автоматизированный банк данных образуют программно-информационное обеспечение ПВК (рис. 3.5).

Всю информацию в базе данных, используемую для синтеза и анализа вариантов технической системы, в зависимости, от ее изменчивости целесообразно разбить на три категории:

условно-постоянную, изменяющуюся весьма редко; к этой категории относится справочно-нормативная информация, отражающая содержание отраслевых справочников, и ретроспективная информация, составляемая по отчетным данным о состоянии систем энергетики;

прогнозная, варьирование которой является существенным элементом процесса разработки системы;

промежуточные и конечные результаты многовариантных расчетов разрабатываемой технической системы.

Выделение двух последних категорий информации создает предпосылки для реализации диалогового режима, так как при этом облегчаются вызов и варьирование исходной прогнозной информации, анализ промежуточных результатов и определение направления дальнейших исследований, выбор окончательного решения. Следует подчеркнуть, что выходная информация, получаемая от ЭВМ, на любом этапе работы должна быть наглядной, компактной и представляться в привычных для исследователя формах и терминах.

Эффективность работы ПВК, требующей многократного осуществления взаимодействия человека (исследователя) и ЭВМ, в значительной степени зависит от того, насколько успешно происходит это взаимодействие в процессе диалога. Назначение диалога состоит в том, чтобы максимально повысить эффективность исследований или, другими словами, максимально сократить затраты времени на постановку и решение исследовательских задач. При создании диалоговой системы главное внимание должно быть уделено обеспечению удобства работы предполагаемых пользователей. Их возможности, интересы и требования должны определять основные свойства диалоговой системы.

Удобство общения пользователя и ЭВМ можно оценить тем, насколько язык обмена сообщениями соответствует требованиям пользователя и модели исследуемой системы. Средство общения — язык диалога — должно быть достаточно простым и (для сокращения количества возможных ошибок) предельно лаконичным. В настоящее время различают несколько форм символьного текстового диалога: метод выбора меню, при котором инициатива в ведении диалога принадлежит ЭВМ, задающей вопрос и предоставляющей пользователю один (или несколько) из предложенных вариантов ответа; метод ’’шаблонов, когда пользователь должен просто заполнить свободные смысловые места в готовом ответе; формальный язык пользователя с естественно-языковой мнемоникой, в котором операторами языка служат слова и термины, знакомые пользователю; естественный язык с распознаванием только ключевых слов; полностью анализируемый подъязык естественного языка с ограниченным словарем и грамматикой, а также язык графических символов.

Метод выбора меню — самая простая и распространенная форма диалога, используемая во многих САПР. При использовании этого метода даже самый неподготовленный пользователь совершит очень незначительное количество ошибок. Однако данная форма организации диалога является и наименее гибкой при изменении структурной части диалога. Более совершенна и гибка форма диалога на полностью анализируемом подъязыке естественного языка, но она же и самая сложная, требующая наличия лингвистического процессора, словарей, анализаторов грамматик и т.д. В ПВК, используемых для, предпроектных проработок систем достаточно подготовленным пользователем-исспедователем, оправданно создание и применение гибких, хотя и более сложных, форм организации диалога.

Опыт создания и использования диалоговых систем показывает, что для каждой конкретной задачи и объекта исследования эффективную диалоговую систему можно создать только с учетом специфики исследуемого объекта и решаемой задачи. Поэтому, несмотря на бурное развитие теории диалоговых систем, такая теория, видимо, никогда не даст однозначного ответа на всю совокупность вопросов, возникающих при создании конкретной диалоговой системы. Теоретические разработки формулируют общие требования к создаваемым диалоговым системам, а также дают набор принципов и рациональных методов их построения.

Степень совершенства ПВК во многом определяется применяемыми техническими средствами. Это прежде всего сеть ЭВМ, состоящая из ЭВМ высокой производительности, на которой производится решение крупных задач имитационного моделирования и синтеза сложных систем, и мини-ЭВМ, осуществляющих обмен информацией с внешней памятью ЭВМ сети и рабочими местами разработчиков. Аппаратные средства вычислительной техники включают также устройства ввода-вывода информации, подготовки данных, общения разработчика с ЭВМ и др.

Первый опыт использования ПВК выявил новые проблемы. При создании ПВК предполагалось, что человек, общаясь с ЭВМ в процессе диалога, берет на себя наиболее сложные творческие и неформальные операции. При этом он должен выполнять их быстро и правильно благодаря своему интеллекту и профессиональным знаниям. Однако резко возросшая интенсивность умственного труда (в темпе диалога с ЭВМ), когда на обдумывание ситуации и принятие решения отводятся минуты, оказалась слишком непривычной для человека. Далее, в ходе диалога с ЭВМ человеку приходится принимать решения по самым разнообразным вопросам, которые требуют разносторонних знаний, а возможность консультации с соответствующими специалистами практически исключается. В результате решения, принимаемые разработчиком в ходе диалога с ЭВМ, могут оказаться неоптимальными или даже неверными.

Потребовалось создание интеллектуальной поддержки пользователя ПВК за счет расширения программно-информационных средств комплекса (рис. 3.5). К новым компонентам этих средств, определяющих интеллект ПВК, относятся интеллектуальный интерфейс, интеллектуальный менеджер и набор экспертных систем. Интеллектуальный интерфейс предназначен для общения с разработчиком на естественном языке или проблемно-ориентированном его подмножестве. Интеллектуальный менеджер постоянно контролирует действия человека при работе с ПВК. Причем осуществляется синтаксический и семантический контроль запросов пользователя, проверка правильности его реакций на запросы ПВК, а также учет и классификация ошибок пользователя. В зависимости от числа и типа ошибок интеллектуальный менеджер либо настраивается на определенный уровень диалога с пользователем, либо выводит на экран дисплея соответствующие инструкции. Набор экспертных систем состоит из проблемно-ориентированных на объект разработки и проблемно-инвариантных экспертных систем, содержащих знания по общенаучным вопросам. Экспертная система помогает пользователю принимать решения, близкие к решениям высококвалифицированного специалиста в аналогичной ситуации. Получив от пользователя запрос о рациональных действиях в нетривиальной ситуации, экспертная система анализирует ситуацию, сформулированную в запросе, осуществляет поиск решения, имеющегося в ее базе знаний, и выдает найденное решение в форме совета.

Исследование систем теплоснабжения/Л.C. Попырин, К.С. Светлов, Г.М. Беляева и др. М.: Наука, 1989.