Резистивный нагрев

Начальный период. Первые эксперименты по нагреву проводников электрическим током относятся к XVIII в. В 1749 г. Б. Франклин (США) при исследовании разряда лейденской банки обнаружил нагрев и расплавление металлических проволочек, а позднее по его указанию Дж. Пристли (1766), почетный член Петербургской академии наук, изучал нагрев различных металлов и отметил различия в их проводимости [31, 32].

Нагрев проводников исследовали Л. Тенар (Франция, 1801), В. В. Петров (Россия, 1802) и X. Дэви (Англия, 1807). Используя вольтов столб, Дж. Г. Чилдрен (Англия, 1815) осуществил нагрев и расплавление различных металлов. Несколько ранее Пепи (Англия) поставил эксперименты по нагреву алмазной пыли в разрезе железной проволоки, которая при протекании электрического тока раскалялась докрасна. Через некоторое время алмазная пыль исчезала, а железо превращалось в сталь. Это устройство можно считать первой электропечью сопротивления косвенного действия. Р. Хар (Англия, 1839) предложил вакуумную печь сопротивления с использованием воздушного насоса. Важный для расчета установок резистивного нагрева закон выделения энергии в проводнике при протекании тока открыли Дж. П. Джоуль (1841) и Э. Х. Ленц (1844).

В 1849 г. М. Депре изготовил лабораторную печь с угольным нагревателем в виде трубки длиной 23 мм. Г. Б. Симпсон получил американский патент (1859) на нагревательное устройство с нагревателем в виде спирали, расположенным в углублениях изолирующей подложки.

Первые применения резистивного нагрева в медицине:

К. А. Штейнхель и К. Хейдер (Австрия, 1845) использовали электрический нагрев для умерщвления зубного нерва;

Миддельдорпф (Германия, 1854) применил электронагрев в хирургии.

Увеличение производства электроэнергии в конце XIX в. позволило создавать крупные электропечи сопротивления. В 1886-1888 гг. братья Коу- лесс создали печь прямого нагрева для получения алюминия из глинозема (одновременно с расплавлением шел электролиз). Ток проходил между электродами через слой шихты (мощность - 300 кВт, напряжение - 60 В, ток - до 6000 А). В те же годы П. Л. Т. Эру изготовил печь для получения алюминиевой бронзы с проводящим тиглем и электродом сверху. Сначала расплавлялась медь, затем загружался глинозем и шел электролиз. Ток протекал от электрода к корпусу (угольная футеровка) через шихту. Одновременно Ч. М. Холл создал подобную печь. Эти печи существенно снизили стоимость получения алюминия.

В. Борхерс (Германия, 1891) создал опытную печь для восстановления оксидов с угольным нагревателем.

Е. А. Ачесон (США, 1892) получил патент на печь для нагрева смеси песка, кокса и других материалов. При нагреве эта смесь превращается в ог- неупор - карборунд (карбид кремния). При мощности печи 746 кВт за 36 ч получено 3150 кг карборунда. Такая же конструкция печи была использована Е. А. Ачесоном для получения графита из угля.

В. Нернст (Германия, 1901) разработал лабораторную печь в виде алундовой трубы с намотанным на нее проволочным нагревателем из иридиевой платины мощностью 2,5 кВт, с температурой 1450 °С. Эта печь была изготовлена фирмой «Хереус» (Германия), которая затем стала выпускать широкую номенклатуру подобных печей с муфелем и нагревателями из платиновой фольги.

В 1904 г. Г. Эгли (Германия) изобрел простой способ получения изделий любой формы из силита (карбида кремния) - материала для нагревателей.

В. С. Арсем (США, 1906) создал вакуумную плавильную печь с температурой 2000 °С с графитовым нагревателем. Фирма «Дженерал электрик» стала изготавливать с 1912 г. такие печи мощностью 15-60 кВт. С. Аббот (США, 1921) получил патент на конструкцию и технологию производства теплоэлектронагревателей - ТЭНов (фирма «Дженерал электрик», начало работ - 1913 г.).

Простота и большое число возможных конструктивных вариантов реализации резистивного нагрева содействовали широкому применению резистивных установок.

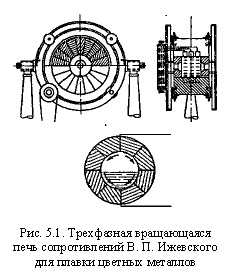

Промышленные печи сопротивления. В 1901 г. В. П. Ижевский изготовил первую в мире плавильную электропечь сопротивления (рис. 5.1). В качестве нагревателя использована разогретая магнезитовая или динасовая футеровка. В конструкции применены технически интересные решения (стальной кожух в виде барабана, установленный на катках, вращение печи, подвод тока через коллектор), которые позднее использовались при создании печей. Опытная печь была установлена в Киевском политехническом институте, а промышленная печь емкостью 100 кг для плавки цветных металлов была пущена на заводе в г. Екатеринославе (ныне г. Днепропетровск, Рес-

До 1917 г. в России был создан целый ряд печей резистивного нагрева: электрическая соляная ванна для закалки инструмента (Стабинский, 1907);

корытообразная печь прямого нагрева для выплавки металлов из руд (А. Н. Лодыгин, 1908);

крупная печь сопротивления для нагрева стальных снарядов перед закалкой (Королев, 1913-1914);

печи сопротивления с угольными стержневыми нагревателями для плавки стали (С. С. Штейнберг и А. Ф. Гра- молин, 1915). Эти печи изготавливались емкостью 100-1000 кг и успешно работали в годы Первой мировой войны на ряде уральских заводов.

В США промышленные печи сопротивления были созданы фирмой «Дженерал электрик» в 1917 г. В этих печах были применены нихромовые нагреватели. Уже к 1920 г. на автозаводах США применялись печи сопротивления различных конструкций: камерные, шахтные, с выдвижным подом, колпаковые, карусельные, конвейерные и др. При этом использовались наработки, сделанные при создании пламенных печей.

Развитие установок резистивного нагрева в Европе отстало от развития аналогичных установок в США на несколько лет.

Так, в Германии в 1924 г. эксплуатировались лишь несколько печей для нагрева металлов. Однако к 1932 г. там работали уже несколько сотен печей для термообработки металлов.

В СССР производство электропечей сопротивления (ЭПС) было налажено в 1928-1930 гг. на заводе «Электрик» в Ленинграде (до этого печи закупались за границей). В 1931 г. там серийно выпускались камерные печи с нихромовыми нагревателями.

Московский электрозавод в 1933 г. изготовил плавильную ЭПС для алюминиевых сплавов. С 1934 г. печи сопротивления стали производиться на заводе «Меткой», позднее переименованном в Московский завод электротермического оборудования (МосЗЭТО). Завод «Электрик» освоил выпуск толкательных печей (1935), а завод «Уралэлектромашина» - ЭПС шахтные и с шагающим подом для термообработки тонких труб из спецсплавов (1937). С 1950 г. МосЗЭТО серийно стал выпускать конвейерные печи.

Значительный вклад в разработку и внедрение ЭПС внесло ОКБ «Электропечь», позднее преобразованное во ВНИИ электротермического оборудования (ВНИИЭТО), директором которого стал А. П. Альтгаузен:

1940-1950-е гг. - созданы вакуумные ЭПС для термообработки реакционно-активных металлов и сплавов с температурой 900-1200 °С;

1953 г. - на Первом государственном подшипниковом заводе (ГПЗ-1) в Москве введен в эксплуатацию автоматический цех АЦ-1 с ЭПС по производству подшипников;

1963 г. - на ГПЗ-1 введен цех АЦ-2; 1965 г. - на ГПЗ-1 введен цех АЦ-3 с линиями ЭПС различных типов (конвейерных, роликовых и с пульсирующим подом);

1950-1960-е гг. - созданы высоковакуумные печи с нагревателями из вольфрама, молибдена и тантала с температурой до 2500 °С;

1966-1968 гг. - осуществлены пуск рольганговой печи сопротивления длиной 100 м для отжига труб в г. Северске (Донецкая область, Украина), ввод в эксплуатацию печи в г. Лыткарино Московской области для ситалли- зации и отжига астродиска диаметром 6 м (использован в крупнейшем телескопе) и пуск печи для вакуумной (светлой) закалки;

1970 г. - пуск толкательного агрегата для газовой цементации в г. Заволжье (Горьковская, ныне Нижегородская, область);

1978 г. - пуск первой печи для вакуумной закалки на ГПЗ-1.

Значительный вклад в разработку методов расчета электрических печей сопротивления в 1950-х гг. внесли А. Д. Свенчанский и другие сотрудники кафедры электротермических установок Московского энергетического института (МЭИ).

К концу 1980-х гг. электрические печи сопротивления как по численности, так и по суммарной мощности занимали первое место среди электротермических установок различных видов. В нашей стране, например, выпускалось электропечей сопротивления только периодического действия более 100 типоразмеров и модификаций с единичными мощностями от десятков до сотен киловатт. В эксплуатации находились десятки тысяч таких печей суммарной мощностью несколько миллионов киловатт.

Основными направлениями развития ЭПС явились разработки печей с контролируемой атмосферой, вакуумных и прецизионных, а также систем микропроцессорного управления для них. В этой области в 1980-х гг. большую работу проводил ВНИИЭТО, которым с 1972 по 1987 г. руководил A. С. Бородачев.

Установки прямого нагрева (электроконтактные). В 1930 г. в СССР B. Н. Гевелинг предложил метод электроконтактной роликовой закалки, которая некоторое время даже конкурировала с индукционной поверхностной закалкой.

В 1940-1950-е гг. широкое применение получил электроконтактный нагрев заготовок под ковку в кузнечном цехе на Горьковском автозаводе (Е. И. Натанзон, Г. М. Тельнов). Использовались установки различных типов, например установка К-13 для нагрева стальных заготовок диаметром 20-45 мм установленной мощностью 200 кВ-А, производительностью 160-180 заготовок в час, с удельным расходом электроэнергии 325-350 кВт-ч/т. В конце 1980-х гг. подобные установки довольно широко использовались на машиностроительных заводах для нагрева под пластическую деформацию (раскатка концов труб, нагрев заклепок и др.).

Бытовые устройства резистивного нагрева. В 1881 г. на Международной электротехнической выставке в Париже были представлены бытовые электронагревательные приборы: камин и утюг. В конце Х1Х в. были изобретены: система электрообогрева помещений (О. Розе, Англия, 1882), погружаемый водонагреватель - кипятильник (Юллиг, Германия, 1883), электрозажигалка для сигар (Т. Эдисон, США, 1883), а также плитка, чайник, самовар и др.

Во ВНИИЭТО в начале 1970-х гг. были созданы образцы различных бытовых электронагревательных приборов: электроконвекторы, водонагреватели, кофеварки, утюги и др. Началось проектирование специальных заводов и цехов по их производству, но до их реализации дело не дошло.

Инфракрасный нагрев. В 1903 г. был получен патент Германии на применение инфракрасного нагрева (Шраммбергер). В 1934 г. X. Жорже (Франция) создал электропечь с графитовыми нагревателями для инфракрасного нагрева кварцевого стекла и плавки металлов. Широкое применение получил инфракрасный нагрев для сушки лакокрасочных покрытий автомобилей на заводах Г. Форда (США, 1932). Инфракрасные излучатели (темные и светлые) применяют также для различных технологических процессов, например для сушки.

Интересную установку с использованием светлых излучателей для термообработки сварных швов трубопроводов на электростанциях в 1980-х гг. создал и с успехом применяет и сегодня ЦНИИ технологии машиностроения (ЦНИИТмаш).

Электродные водонагреватели. Первый водогрейный котел на напряжение 6 кВ был изготовлен в 1907 г.

В 1960-е гг. во ВНИИЭТО была разработана серия электродных котлов для сельского хозяйства мощностью 25-400 кВт, с диапазоном регулирования мощности 10-100 %.