План и продольный профиль путей на раздельных пунктах

Схемы станций, разъездов и обгонных пунктов. Раздельные пункты с путевым развитием — станции, разъезды и обгонные пункты — предназначены для выполнения технических, пассажирских, грузовых и коммерческих операций, скрещения и обгона поездов. План и продольный профиль линии в пределах раздельных пунктов должны удовлетворять условиям проведения этих операций.

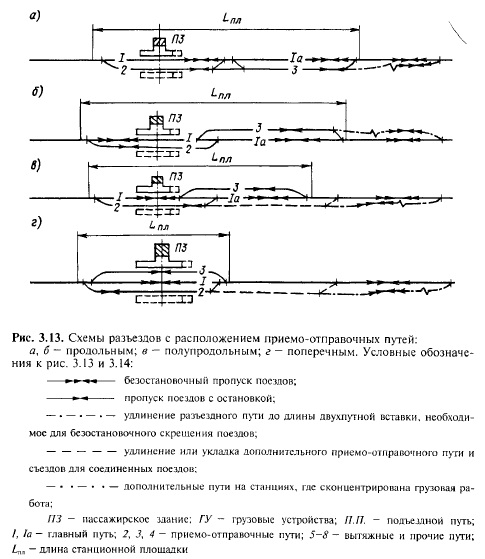

В зависимости от расположения приемоотправочных путей раздельные пункты бывают продольного, полупродольного и поперечного типов. Согласно Правилам и техническим нормам [48] разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции следует проектировать однотипными для всей линии или в пределах отдельных участков обслуживания локомотивов бригадами.

Разъезды новых однопутных линий I, II и III категорий следует проектировать преимущественно продольного типа (рис. 3.13,а,б). Разъезд с односторонним относительно главного пути расположением приемоотправочных путей (см. рис. 3.13,а) удобен для скрещения грузовых поездов. Один из них принимается на разъездной путь и может продолжать движение до выходного сигнала на перегон в другом конце разъезда, в то время как другой поезд пропускается по главному пути без отклонений на стрелках. При таком скрещении поездов время занятия впередилежащего перегона будет наименьшим, что увеличивает пропускную способность линии. Путевое развитие разъезда обеспечивает скрещение поездов двойной длины (соединенных поездов), а при необходимости осуществления безостановочного скрещения поездов удлинение разъездного пути 3 до длины двухпутной вставки потребует наименьших капиталовложений. Поэтому рассматриваемая схема разъезда считается основной для применения на линиях, где в ближайшие годы предусматривается сооружение двухпутных вставок и второго главного пути или организуется пропуск длинносоставных и соединенных поездов.

Разъезд продольного типа с разносторонним относительно главного пути расположением приемоотправочных путей (см. рис. 3.13,6) следует проектировать при большом числе пассажирских поездов, пропускаемых через разъезд с обгоном грузовых, а также при необходимости расположения погрузочновыгрузочных плошадок по обе стороны главного пути.

Однако для разъездов продольного типа необходима станционная площадка наибольшей длины, которую можно обеспечить в благоприятных топографических условиях. В более сложных условиях при ограниченной длине станционной площадки допускается проектировать разъезды с полу продольным размещением приемоотправочных путей (рис. 3.13,в). Величина смещения путей может быть различна в зависимости от длины станционной площадки, но обязательно должна допускать установку пассажирского поезда в пределах полезной длины главного пути у пассажирского здания.

Разъезды с поперечным расположением приемоотправочных путей (рис. 3.13,г) размещаются на станционной площадке наименьшей длины и требуют наименьших капиталовложений. Однако на этих разъездах невозможна остановка соединенных поездов для скрещения (или технического обслуживания вагонов) и ухудшаются условия одновременного приема поездов противоположных направлений (до входных стрелок длительное время поезда следуют навстречу один другому по главному пути, что требует большого эмоционального напряжения машинистов локомотивов). Поэтому разъезды поперечного типа проектируют, как правило, лишь на железных дорогах IV категории, а на дорогах I, II и III категорий эти разъезды предусматривают только в трудных топографических и инженерногеологических условиях, а также в районах, где возможны снежные и песчаные заносы, поскольку на более коротких разъездах легче вести борьбу с заносами.

Рассмотренные схемы разъездов предусматривают, как правило, двустороннюю специализацию всех приемоотправочных путей. Для обеспечения приема двух пассажирских поездов с противоположных направлений с остановкой на разъезде или в случае односторонней специализации путей вторую пассажирскую платформу располагают с внешней стороны пути 2 (показано штриховыми линиями на рис. 3.13).

При проектировании на разъезде одного разъездного пути (когда размеры движения в сутки не превышают 12 пар поездов параллельного графика) этот путь, как правило, располагают относительно главного пути со стороны противоположной пассажирскому зданию с учетом положения будущего второго главного пути.

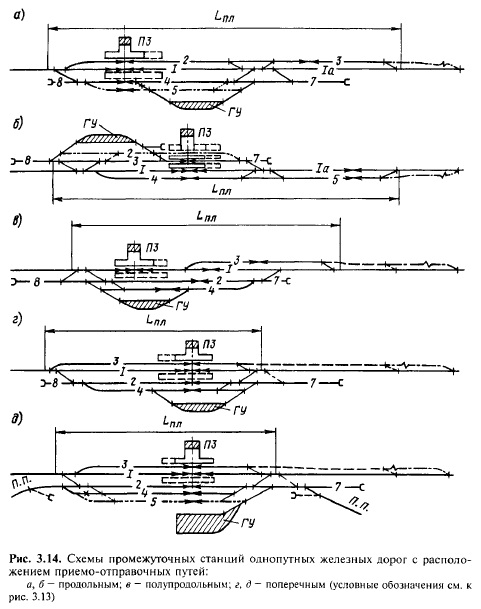

Сферы применения промежуточных станций различного типа (рис. 3.14) аналогичны рассмотренным выше применительно к разъездам. Станции поперечного типа применяются, как правило, на линиях с небольшими размерами движения, а на железных дорогах с большим объемом перевозок — лишь в трудных топографических и инженерногеологических условиях или как первый этап развития промежуточной станции в станцию продольного или полупродольного типа.

Грузовые устройства, как правило, располагают со стороны, противоположной пассажирскому зданию. При небольших размерах движения и грузовой работы, в зависимости от местных условий (расположение предприятий и автодорог, а также топографические, инженерногеологические условия и др.) грузовые устройства могут быть размещены со стороны пассажирского здания (см. рис. 3.14,6). Грузовые устройства могут быть расположены параллельно приемоотправочным путям, а в случаях большой местной работы и примыкания к станции подъездных путей с большим объемом грузовой работы грузовые устройства могут располагаться под углом к продольной оси станции (см. рис. 3.14,Э).

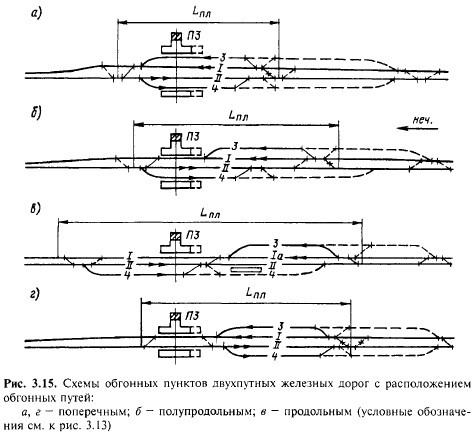

Из различных типов обгонных пунктов на двухпутных железных дорогах самым распространенным является обгонный пункт поперечного типа (рис. 3.15,а), размещаемый на наиболее короткой площадке.

Обгонные пункты полупродольного типа со смещенным расположением обгонных путей (рис. 3.15,6) применяют в тех случаях, когда такое расположение путей (по очертанию продольного профиля станционной площадки) облегчает разгон грузовых поездов после трогания с места или когда необходимо разместить погрузочновыгрузочные площадки по обе стороны главного пути. Эта схема приемоотправочных путей имеет также преимущество в отношении пропуска нечетных пассажирских поездов с остановкой по главному пути.

Обгонные пункты продольного типа (рис. 3.15,в) применяют на линиях со скоростным движением пассажирских поездов (поэтому расстояние между осями главных путей в пределах обгонного пункта принимают таким же как на прилегающих перегонах), а также когда необходимо иметь дополнительную длину участка пути для грузовых операций и осуществлять передачу поездов с одного направления на другое.

Обгонный пункт поперечного типа с последовательным расположением обгонных путей (рис. 3.15,г) может применяться при значительных размерах пассажирских перевозок, когда применение обгонного пункта поперечного типа по рис. 3.15,а нецелесообразно.

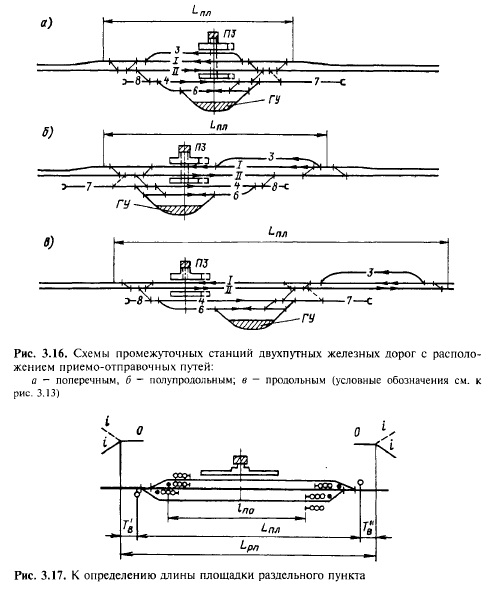

Промежуточные станции на двухпутных линиях проектируют с поперечным, полупродольным и продольным расположением приемо отправочных путей (рис. 3.16) применительно к аналогичным схемам станций однопутных линий.

Длина площадок станций, разъездов и обгонных пунктов. Длина площадок раздельных пунктов Lni, определяемая между крайними входными стрелками (рис. 3.17), зависит от схемы путевого развития раздельных пунктов, полезной длины приемоотправочных путей на перспективу, числа путей и марки крестовин стрелочных переводов.

Полезная длина приемоотправочных путей /по устанавливается в соответствии с длиной поездов, намечаемых на проектируемой линии применительно к перспективным условиям ее работы, и с учетом унификации полезной длины путей связанных железнодорожных направлений, что обеспечивает возможность унификации массы составов и пропуска сквозных маршрутов. Согласно Строительнотехническим нормам СТН Ц0195 унифицированные значения полезных длин приемоотправочных путей для грузового движения следует принимать равными 850 м и 1050 м, а для некоторых станционных путей при техникоэкономическом обосновании — 1700 и 2100 м.

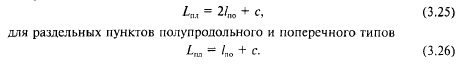

Длины площадок станций, разъездов и обгонных пунктов установлены нормами проектирования по следующим формулам: для раздельных пунктов продольного типа

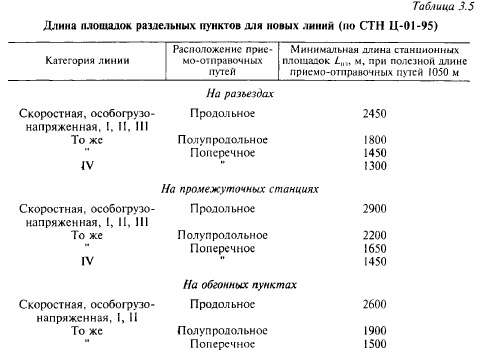

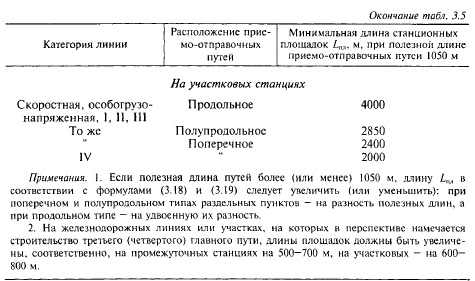

Величина с зависит от типа раздельного пункта, а также от категории проектируемой линии (наибольших скоростей движения поездов, определяющих марку крестовин стрелочных переводов). Например, на скоростных, особогрузонапряженных магистралях и железных дорогах I—III категорий для разъездов продольного типа с = 350 м, полупродольного типа с = 750 м, поперечного типа с = 400 м. На линиях IV категории для разъездов поперечного типа с = 250 м. Длины раздельных пунктов на железных дорогах различных категорий при полезной длине приемоотправочных путей 1050 м согласно СТН Ц0195 приведены в табл. 3.5.

Полная длина площадки раздельного пункта Lp„ увеличивается в обе стороны на длину тангенсов вертикальных кривых (см. рис. 3.17) для того, чтобы избежать расположения стрелочных переводов в пределах вертикальных кривых, сопрягающих переломы продольного профиля на подходах к раздельному пункту:

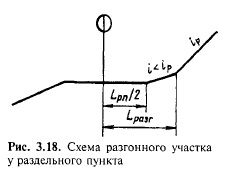

На железных дорогах, проектируемых с электрической тягой на постоянном токе, при расположении раздельного пункта в яме и на уступе необходимо обеспечить разгон полногрузных поездов до расчетной скорости электровоза vp к моменту выхода поезда на затяжной ограничивающий подъем. Это обусловлено тем, что разгон поезда на ограничивающем подъеме не допускается изза быстрого перегрева пусковых резисторов электровоза, а движение поезда по затяжному подъему со скоростью меньшей, чем расчетная, привело бы к существенному увеличению времени хода.

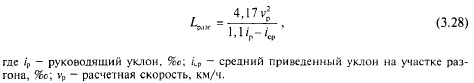

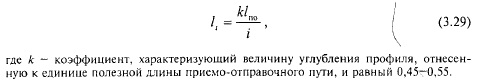

Необходимая длина разгонного участка может быть установлена точным тяговым расчетом с учетом длины поезда. Приближенно ее можно определить по формуле

Если принятая по СТН длина площадки раздельного пункта не удовлетворяет потребной длине разгонного участка Lpdjr, то продольный профиль выхода с раздельного пункта в сторону ограничивающего подъема должен быть запроектирован с учетом изложенных выше требований (рис. 3.18).

План путей на раздельных пунктах.

Наиболее благоприятные условия для выполнения операций на раздельных пунктах обеспечиваются при расположении их на прямых участках пути. Такое расположение раздельных пунктов предусмотрено Строительнотехническими нормами. Лишь в трудных условиях местности, когда размещение раздельных пунктов на прямой приводит к значительному увеличению объемов строительных работ или удлинению линии, их можно располагать на кривых радиусом не менее 2000 м — на скоростных линиях, 1500 м — на линиях I и II категорий, 1200 м — на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий. В особо трудных топографических условиях на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий при соответствующем обосновании допускается уменьшать радиус кривой до 600 м, а в горных условиях — до 500 м (в случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, радиусы кривых на раздельных пунктах этих линий принимают по нормам, предусмотренным для железных дорог I категории).

Расположение раздельных пунктов на нескольких кривых разрешается в том случае, когда кривые направлены в одну сторону. Прямые вставки между этими кривыми проектируют как на перегонах.

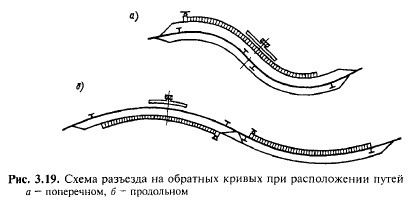

Размещение раздельных пунктов с поперечным расположением приемо отправочных путей на обратных кривых (рис. 3.19,а) исключило бы возможность наблюдения с головы хвоста поезда и резко ухудшило бы наблюдение за сигналами при отправлении поезда. Поэтому согласно нормам проектирования железных дорог размещение разъездов и обгонных пунктов на обратных кривых допускается лишь в исключительных случаях на линиях III и IV категорий при соответствующем обосновании в проекте.

Станции, разъезды и обгонные пункты с продольным и полупродольным расположением приемоотправочных путей в трудных условиях можно располагать на обратных кривых, если пути каждого из направлений движения в пределах их полезной длины будут уложены на кривых, обращенных в одну сторону (рис. 3.19,6). При этом обязательно должна быть обеспечена видимость, достаточная для безопасности маневровой работы.

Во всех случаях расположения раздельных пунктов на кривых стрелочные переводы на главных путях должны располагаться на прямых участках пути (см. рис. 3.19).

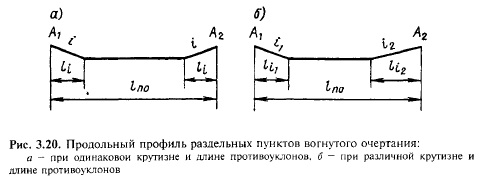

Профиль путей на раздельных пунктах. Станции, разъезды и обгонные пункты следует располагать на площадках. В этом случае облегчаются условия трогания с места поездов обоих направлений движения, а также остановки поездов в пределах полезной длины приемоотправочных путей. В отдельных случаях допускается при соответствующем обосновании расположение раздельных пунктов на уклоне не круче 1,5%с, а в трудных условиях — не круче 2,5%о. Но при таких уклонах продольного профиля, как и при расположении раздельных пунктов на площадке, не обеспечивается безопасность маневровых операций. Поэтому для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава за пределы полезной длины приемоотправочных путей продольный профиль станций, разъездов и обгонных пунктов, где предусматривается отцепка локомотивов или вагонов от составов и производство маневровых операций, должен проектироваться вогнутого (ямообразного) очертания (рис. 3.20) с одинаковыми проектными отметками по концам полезной длины приемоотправочных путей /по (в точках А; и А2 на рис. 3.20). Крутизна противоуклонов i выбирается в пределах 1,5—2,5%о, а длина их /„ м, определяется по формуле

В зависимости от топографических условий раздельного пункта уклоны и соответственно длины элементов с противоуклонами могут быть различны (см. рис. 3.20,6), однако они должны соответствовать формуле (3.29) при одинаковом для обоих элементов значении коэффициента к (чтобы точки А, и А2 располагались в одном уровне).

В особо трудных топографических условиях разъезды и обгонные пункты, где не предусматривается отцепка локомотивов и вагонов от составов и разъединение соединенных поездов, при соответствующем техникоэкономическом обосновании допускается располагать на уклонах, обеспечивающих удержание поездов расчетной массы вспомогательными тормозами локомотивов, а также трогание с места этих поездов. По согласованию с МПС на таких уклонах можно располагать также промежуточные станции полупродольного и продольного типов в той части станционной площадки, где не предусматриваются маневровые операции.

Необходимость удержания поезда вспомогательным тормозом локомотива возникает при стоянке поезда на уклоне, когда отпускаются тормоза вагонов (во время зарядки тормозов или перед троганием поезда с места). Для удержания поезда необходимо соблюдение следующего условия:

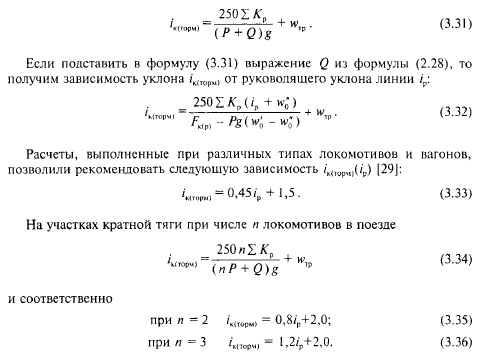

Из неравенства (3.30) находим наибольшую крутизну уклона, %>с, обеспечивающего удержание поезда расчетной массы Р + Q вспомогательным тормозом локомотива:

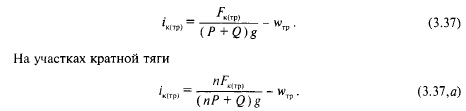

Для обеспечения трогания поезда с места наибольшая крутизна среднего под поездом приведенного уклона /к(гр), %о, в пределах раздельного пункта определяется по формуле (3.37), полученной из формулы (2.30):

Расчеты показывают, что с учетом полного оснащения вагонного парка роликовыми подшипниками уклоны, обеспечивающие трогание с места составов расчетной массы Q, значительно круче уклонов, определяемых зависимостями (3.31) и (3.34). Таким образом, наибольшую крутизну приведенных уклонов /к, допускаемых на раздельных пунктах в указанных выше условиях, можно определять при одиночной тяге по формуле (3.33), а при кратной тяге по формулам соответственно (3.35) или (3.36). При определении допускаемого действительного уклона (в случае расположения раздельного пункта на кривой) к уклону, вычисленному по указанным формулам, следует прибавить уклон /3, эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой.

В соответствии с требованием Строительнотехнических норм СТН Ц0-195 во всех случаях наибольший уклон станций, разъездов и обгонных пунктов не должен превышать 10%о. Это ограничение облегчает остановку поезда, следующего на спуск, с достаточной точностью в пределах полезной длины приемоотправочных путей.

Если раздельный пункт располагается на нескольких элементах профиля, то длину и сопряжение элементов проектируют по тем же нормам, что и на перегонах.

Изыскания и проектирование железных дорог. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 288 с..