СПОСОБЫ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

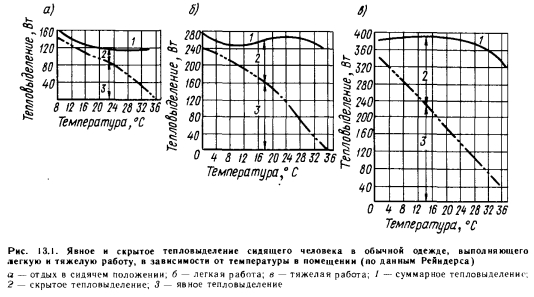

К основным способам тепловыделения тела человека относятся следующие: конвекция, теплопроводность, излучение, испарение. Первые три способа называют явным тепловыделением, а четвертый — скрытым тепловыделением. Тепловыделение за счет теплопроводности обычно невелико по сравнению с другими способами, поэтому его учитывают вместе с конвективным тепловыделением. Соотношение между этими тремя способами -тепловыделения наглядно иллюстрируется рис. 0.1. Конвективное тепловыделение составляет 32—35% общего тепловыделения [154], из них 2—3% идет на нагрев вдыхаемого воздуха, остальное количество теплоты удаляется с поверхности кожи и частично через одежду. Если температура окружающего воздуха выше температуры поверхности тела, то происходит тепловосприятие конвекцией.

Теплота, выделяемая излучением, составляет 42—44% общего количества теплоты. Исследование этого способа тепловыделения до 30-х гг. считалось нецелесообразным, хотя были известны измерения Рубнера [153]. Излучением этого явления занимались Олдрич [2], Боненкампф и Эрнст [52], а также Боненкампф и Паско [51 . Было доказано, что лучистое тепловыделение тела человека описывается законами Стефана—Больцмана. Лучистое тепловыделение исследовали Дейтон [62], Бедфор и Гедж [47], Харди [85] и Дюбуа [63], которые пришли к тем же результатам, что и Боненкампф. Как и конвективное тепловыделение, лучистый теплообмен может быть положительным и отрицательным.

Тепловыделение испарением можно разделить на две части: невидимое испарение и видимое испарение (конденсация). Организм ежедневно испаряет (8—10)10~4 м3 воды, на что в условиях обмена веществ затрачивается 20—25% выделяемой теплоты, поскольку для испарения каждого грамма воды из организма требуется 24000 Дж. Поэтому ежедневное удаление теплоты составляет 21,8—25-105 Дж. При температуре более низкой, чем комфортная, испаряющееся количество воды в основном неизменно, однако при более высокой температуре эта величина возрастает. Выделение пота начинается при температуре окружающей среды 28—29°С, а при температуре выше 34°С испарение, т. е. выделение пота, является единственным способом тепловыделения организма. Теплообмен испарением может быть только одного знака, при этом количество выделяемой теплоты составляет 21—26% всего тепловыделения. Изменение явного и скрытого тепловыделения для нормально одетого сидящего человека, выполняющего легкую или тяжелую работу, в зависимости от температуры в помещении показано на рис. 13.1.

Как уже было сказано выше, для человека характерна постоянная температура тела. Однако температура внутренних органов отличается от температуры наружных поверхностей тела. Постоянную температуру 37°С имеют лишь ядра клеток, и при нормальных условиях организм стремится поддерживать ее с отклонением ±0,5°С. Из сказанного выше видно, что в теле человека образуется значительное количество теплоты. Чтобы теплопродукция находилась в соответствующем равновесии с тепловыделением (которое, в свою очередь, зависит от многих факторов), тело человека должно располагать соответствующим регулирующим механизмом. Согласно формулировке, принятой в физиологии, теплорегуляционный механизм тела человека, позволяющий поддерживать в нем постоянную температуру, может быть разделен на две части: процессы химической регуляции, связанные с теплопродукцией, и процессы физической регуляции, связанные с тепловыделением. Все эти процессы имеют отношение к нервной деятельности человека, и мы не будем здесь их подробно рассматривать.

Необходимо уточнить еще одно понятие, с которым ниже мы будем часто встречаться, — это местный дискомфорт. Сюда относятся такие случаи локального тепловыделения или тепловосприятия тела человека, которые с точки зрения теплоощущения обусловливают субъективно неблагоприятное, дискомфортное состояние, хотя в целом окружающую среду можно считать обеспечивающей приятное теплоощущение. Сюда можно отнести, например, восприятие холодного или теплого окна либо поверхности стены, холодного пола, местного сквозняка.