ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ТРЕНИЯ ПО ДЛИНЕ ТЕПЛОПРОВОДОВ

Задачей гидравлического расчета теплопроводов систем отопления является выбор таких сечений теплопроводов для наиболее протяженного и нагруженного циркуляционного кольца или ветви системы, по которым, при располагаемой разности давлений в системе, обеспечивается пропуск заданного расхода теплоносителя.

Располагаемая разность давлений выражает собою ту энергию, которая при движении теплоносителя по трубам может быть израсходована на преодоление сопротивлений трения и местных сопротивлений.

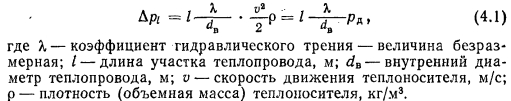

Для определения потери давления A pi (Па) на преодоление сопротивлений трения на участке теплопровода пользуются известной из курса гидравлики формулой Дарси-Вейсбаха

Основной величиной, характеризующей потери давления на - преодоление сопротивлений трения, является коэффициент гидравлического трения %, значение которого зависит от характера движения теплоносителя и от шероховатости стенок теплопровода.

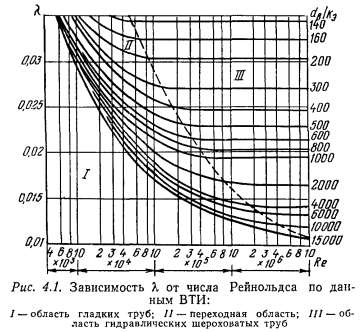

При современном представлении о движении жидкости в трубах различают четыре наиболее характерные области: область параллельно-струйчатого (ламинарного) течения в гладких трубах, область гидравлически гладких труб, переходную область и область гидравлически шероховатых труб. Три последние области относятся к устойчивому турбулентному режиму движения жидкости.

В технических сооружениях используют только шероховатые трубы. Однако в зависимости от соотношения между толщиной пограничного слоя, присущего любому характеру движения жидкости, и величиной выступов шероховатости и в технически шероховатых трубах все четыре области могут иметь место.

Шероховатые трубы при движении по ним жидкости, которое характеризуется числами Рейнольдса от 0 до 2320, по потерям на трение приравниваются к гладким трубам. Величина коэффициента гидравлического трения в этом случае зависит только от числа Рейнольдса и определяется по формуле Пуазейля

В переходной области при турбулентном движении начинает сказываться влияние шероховатости, так как толщина пограничного слоя уменьшается и становится сравнимой с высотой отдельных выступов шероховатости. В этой области величина коэффициента гидравлического трения зависит и от числа Рейнольдса и от величины относительной шероховатости (средняя высота выступов шероховатости, которая для теплопроводов систем отопления выражается величиной k3 — 0,2 мм).

На основе математической обработки исследований, проведенных Г. А. Муриным для труб диаметром до 200 мм, М. И. Кисейным и В. М. Зусмановичем предложена формул хорошо согласующаяся с представлением о зависимости коэффициента гидравлического трения в переходной области как от вязкости жидкости, так и от относительной шероховатости труб при значениях Re=s4000.

Из приведенных формул для определения к в каждой из четырех областей не представляется сложным найти предельные значения чисел Рейнольдса, которыми характеризуется переход из одной области в другую, и тем самым определить пределы применения приведенных формул. Эти предельные числа получаются совместным решением двух уравнений для к смежных областей.

Имеющие место расходы и скорости движения теплоносителя в системах отопления показывают, что вся работа теплопроводов систем отопления находится в основном в переходной области, только частично затрагивается область гидравлически гладких и гидравлически шероховатых труб. Ламинарное движение в теплопроводах систем отопления почти невозможно вследствие наличия значительного количества местных сопротивлений и неодинаковой плотности теплоносителя по сечению теплопроводов, вызываемой односторонним или общим охлаждением труб, что неизбежно сказывается на турбулизации потока.

В результате обработки опытных данных, полученных во Всесоюзном теплотехническом институте, Б. Н. Лобаев предложил следующую формулу для определения значений коэффициента гидравлического трения в переходной области:

Заменив в этой формуле число Re его развернутым значением и используя уравнение непрерывности потока, Б. Н. Лобаев получил второе выражение для коэффициента гидравлического трения из которого следует, что для конкретной жидкости и для определенного вида труб коэффициент гидравлического трения зависит только от расхода теплоносителя У(м3/с).

Эти выражения также с достаточной точностью отвечают опытным данным ВТИ (рис. 4.1). Пунктирная кривая на рисунке, представляющая собой графическое выражение уравнения (4.5), пересекает места плавного перехода прямых области гидравлически шероховатых труб в кривые, проходящие в переходной области.

В табл. 4.1 приведены значения средних скоростей теплоносителя на верхней и нижней границах переходной области для воды при 80°С и для пара низкого давления (р = 0,005...0,02 МПа). Реальные скорости движения воды и пара но теплопроводам систем отопления располагаются между граничными значениями скоростей, приведенных в табл. 4.1, а это еще раз указывает на то, что гидравлический расчет теплопроводов систем отопления необходимо проводить для условий движения воды или пара в переходной области.

Непосредственное использование формул (4.1) — (4.5) для выявления потерь давления в разветвленной сети теплопроводов требует большой затраты времени. Для облегчения и ускорения расчетов следует пользоваться специальными таблицами, в которых приводятся величины потерь давления на 1 м длины труб в зависимости от диаметра трубы и расхода теплоносителя. В расчетных таблицах всегда указываются принятая шероховатость труб и параметры теплоносителя. Для расчета систем отопления необходимо пользоваться таблицами, в которых эквивалентная шероховатость k3 принята 0,2 мм (см. приложение IX). При составлении вышеуказанных таблиц учитывался характер движения жидкости и соответствующий ему коэффициент трения X.

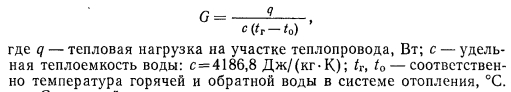

Так как при расчете систем отопления основными отправными величинами являются тепловые нагрузки, т. е. величины тепловых потоков, которые необходимо доставлять тому или иному потребителю, то секундный расход теплоносителя (воды) G, доставляющего это тепло, определяется формулой

Секундный расход теплоносителя в системах водяного отопления является величиной весьма малой, и его при практических расчетах относят к одному часу. Расход теплоносителя (кг/ч) определяется по формуле

По найденным часовым расходам теплоносителя с помощью таблиц определяют диаметр труб, скорости воды и потери давления.

В расчетах теплопроводов могут быть использованы таблицы, в которых потери давления на трение на 1 м длины выражены в кгс/м2. При переводе в единицы СИ табличные значения R можно увеличивать в 10 раз. Допускаемая при этом ошибка не превышает 2 % в сторону запаса, который всегда необходим, так как при проектировании точное определение длины теплопроводов затруднительно и обычно замеры производят с точностью до 0,5 м.

Пример. Определить потери давления на трение в теплопроводе Dy32 мм длиной 7,5 м при тепловой нагрузке участка 5300 Вт. Параметры воды в системе 95...70 °С.