ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Чтобы оценить способность регулирования температуры тепловой трубы изменяемой проводимости с неконденсирующимся газом, была испытана ее экспериментальная модель. Труба была саморегулирующейся, т. е. количество неконденсирующегося газа и его объем поддерживались постоянными. Исследование имело своей целью установить зависимость температуры пара (и температуры теплового источника) от теплового потока и температуры холодного источника.

КОНСТРУКЦИЯ ТРУБЫ

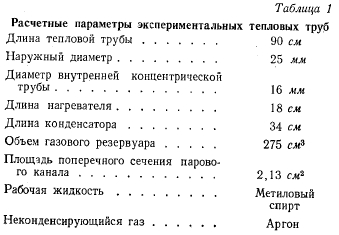

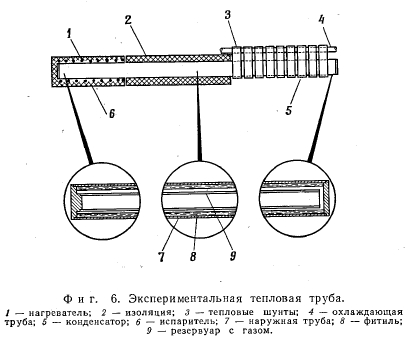

Экспериментальная тепловая труба представлена на фиг. 6. Газовый объем размещается внутри тепловой трубы в концентрической трубе. Расчетные параметры приводятся в табл. 1. Мощность изменялась от 0 до 100 в т. Расчет фитиля был выполнен по данным работы [9]; расчетная мощность тепловой трубы в горизонтальном положении была принята равной 200 вт. Поскольку изучались только возможности регулирования, при расчете трубы был введен запас по передаваемой мощности.

Тепло к испарителю подводилось от электронагревателя сопротивления, намотанного на трубу. Тепло от конденсатора отводилось при помощи водяного охлаждения. Как показано на фиг. 6, охлаждающая труба соединялась с тепловой трубой параллельными тепловыми шунтами, изготовленными из медных полосок шириной 25 мм и толщиной 1 мм. Набор шунтов был применен с целью сведения к минимуму теплового потока теплопроводностью в осевом направлении. В то же время обеспечивался интенсивный теплоотвод на единицу длины трубки.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

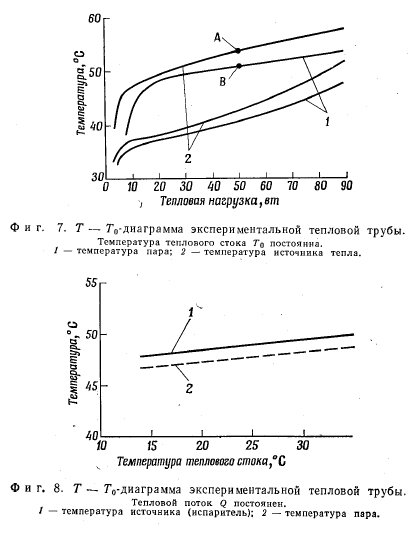

Труба переменной проводимости исследовалась с разными количествами неконденсирующегося газа. Проводилось два рода исследований. Так, была исследована зависимость температуры пара Тп и температуры теплового источника Тит от нагрузки при постоянной температуре холодного источника (температура охлаждающей воды). В эксперименте измерялась температура пара в адиабатической части трубы, которая является средней между ТпСПи Тп0НД. Температура источника измерялась на трубе под нагревателем. Характеристики тепловой трубы для двух различных количеств газа представлены на фиг. 7.

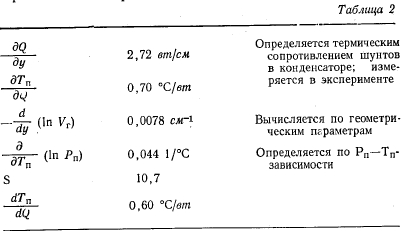

Кроме того, исследовалась зависимость температуры пара (теплового источника) от температуры холодного источника. Экспериментальная кривая показана на фиг. 8.

СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

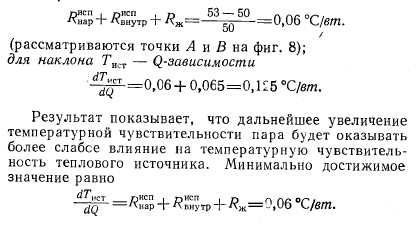

В случае постоянной температуры холодильника рас - четный наклон ТП — Q-зависимости дается уравнением (17). Значения параметров уравнения (17) для характерной точки Л приводятся в табл. 2. Измеренный наклон кривой в указанной точке dTJdQ оказался равным 0,065 °С/бт, а температурная чувствительность а = = 15,3 ш/°С. Эти значения хорошо согласуются с расчетными. Из практических соображений более важно проследить за изменением температуры источника. Температура источника связана с температурой пара уравнением (5). Вычисленное значение термического сопротивления между тепловым источником Гист и паром Тп оказалось равным 0,053 °Сjem (основными составляющими этого сопротивления являются сопротивление стенки и слоя жидкости в фитиле).

В эксперименте получены следующие значения: для сопротивления

Однако дальнейшее уменьшение может быть достигнуто, если уменьшать термическое сопротивление в испарителе.

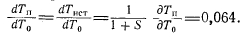

В случае постоянного теплового потока расчетный наклон ТП характеристики дается уравнением (20). Поскольку тепло отводится к воде теплопроводностью по медным шунтам, то (дТп/дТ0) = 1, а расчетный наклон оказался равным

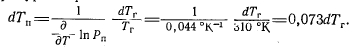

Экспериментальное значение 0,115 только качественно согласуется с расчетным. Однако при анализе экспериментальных результатов не учитывалось изменение температуры газа. В соответствии с уравнением (22) изменение температуры газа влечет за собой изменение температуры пара

В нашей экспериментальной установке средняя температура газа отчасти зависела от температуры охлаждающей воды, что должно привести к дополнительному изменению температуры пара.